社会福祉士は福祉に関する高い水準の知識や技能をもつ職種として、さまざまな事情から福祉の支援を必要とする方々を支えています。介護福祉士・精神保健福祉士とともに福祉の三大国家資格と位置づけられており、ソーシャルワーカーとも呼ばれています。

学生の頃から社会福祉士になろうと考える方がいる一方で、社会人になってから福祉業界に興味を持ち、社会福祉士という資格を知った方もいるでしょう。

社会福祉士になるにはどうすればよいのでしょうか?

この記事では社会福祉士とは何かを説明したうえで、社会福祉士になるための方法や転職活動の注意点などについて詳しく解説します。

社会福祉士の仕事内容や適正とは

社会福祉士とは身体上・精神上の障害がある人や環境上の理由で日常生活を送ることが困難な人に対し、福祉的な観点から助言・指導、援助を行う職種です。

主な仕事内容

主な仕事内容のひとつは相談業務です。相談者が抱える困り事・悩み事についてヒアリングを行い、どんな公的支援・サービスが受けられるのかなどを考案・提案します。介護保険や補助金などの制度そのものの説明をする場合もあります。

相談者の悩みに応じて適切な公的支援・サービスを探しだし、行政や施設・医療機関との調整や手続きを行うのも社会福祉士の仕事です。利用者の状況が変わればサービスの見直しや調整も行います。

介護福祉士との違い

社会福祉士と介護福祉士はどちらも福祉系の国家資格ですが仕事内容が大きく異なります。社会福祉士は相談業務を中心に、相談者と関係各所との橋渡しをするのが仕事です。福祉の幅広い知識が求められ、ときには心理的なアプローチも必要となります。

一方、介護福祉士は要介護者に対して入浴や食事のサポートといった介護サービスを提供するのが仕事です。要介護者の身体に直接接するスキルが必要な点で社会福祉士とは異なります。

どんな人に適性がある?

社会福祉士に相談するのは、病気やけが、高齢や家庭環境などを理由に福祉のサポートを必要としている人たちです。

そのような辛い環境に置かれている人を相手にする社会福祉士に求められるのは、思いやりを持ち、相談者の立場になって話を聞くことでしょう。自分よがりの解決策ではなく、相談者の要望を正しく理解したうえで適切なサポートを提案する必要もあります。

また福祉関連の職種は決して「楽に儲かる」仕事ではありませんので、世の中や人の役に立ちたい、日本の福祉を充実させたいといった使命感をもった方でないと続けられません。

社会人からでも社会福祉士になれる?

社会福祉士になるにはさまざまなルートがあるため、社会人から目指すことができます。職種としての将来性も豊かなので社会人になってからの取得を目指すのは遅くはありません。むしろこれまで社会人として得てきた経験を活かし、相手の立場に立った提案や支援ができるはずです。

社会福祉士になるための具体的な流れ

社会福祉士になるまでの流れを解説します。

受験資格を得る

まずは受験資格を得る必要があります。詳しくは後述しますが、社会福祉士の受験資格を得るには全部で12ルートあり、最終学歴や実務経験の有無によって異なります。

社会福祉士試験に合格する

次に、年に1回実施される社会福祉士試験に合格する必要があります。社会福祉士は国家資格で簡単な試験ではないため、それなりの準備が必要です。

社会福祉振興・試験センターに登録申請する

試験合格後は、「公益財団法人 社会福祉振興・試験センター」で氏名や生年月日、本籍などの登録を受ける必要があります。

欠格事由に該当する場合は登録を受けられません。欠格事由としては、精神障害により社会福祉士としての適切な判断ができない者や禁錮以上の刑に処せられてから2年を経過していない者などがあります。

欠格事由

- 精神の機能の障害により社会福祉士、介護福祉士及び精神保健福祉士の業務を適正に行なうに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行なうことができない者

- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

- 社会福祉士及び介護福祉士法、精神保健福祉士法の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律 (精神保健福祉士はその他精神障害者の保健又は福祉に関する法律)の規定であって施行令第1条で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

- 社会福祉士及び介護福祉士法、精神保健福祉士法のそれぞれ第32条第1項第2号又は第2項(介護福祉士について、これらの規定を社会福祉士及び介護福祉士法第42条第2項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

参考:[資格登録]登録資格要件:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター

就職・転職活動をして社会福祉士として働く

今の職場で社会福祉士の資格を活かして働けるのなら、活躍の場がいっそう広がるでしょう。一方、今の職場が福祉と無関係な場合は社会福祉士を求めている職場へ転職する必要があります。

社会福祉士試験の受験資格を得るための12ルート

ここからは社会福祉士試験の受験資格を得るためのルートを詳しく紹介します。

福祉系大学・短大等(指定科目履修)ルート×3パターン

福祉系の大学や短大を卒業している方が受験資格を得るには以下の3パターンがあります。

- 福祉系大学等(4年)+指定科目履修

- 福祉系短大等(3年)+指定科目履修+相談援助実務1年

- 福祉系短大等(2年)+指定科目履修+相談援助実務2年

もっとも分かりやすいのが福祉系大学や大学院で指定科目を履修した方です。

この場合、実務経験は不要なので、すでに受験資格を持っていることになります。福祉系短大や専修学校で指定科目を履修した方は修業年数に応じて相談援助実務を積む必要があります。

指定科目とは

指定科目とは社会福祉士に関する科目を定める省令で指定された18の科目をいいます。

- 人体の構造と機能及び疾病、心理学理論と心理的支援、社会理論と社会システムのうち1科目

- 現代社会と福祉

- 社会調査の基礎

- 相談援助演習

- 相談援助実習指導 など

卒業してから年月が経過しており指定科目を履修したかどうか忘れてしまった方は、卒業した大学や短大等へ問い合わせるのがよいでしょう。

相談援助実務とは

相談援助実務として認められるのは「児童分野」「高齢者分野」「障害者分野」「その他の分野」「現在廃止事業の分野」の5分野における実務経験です。非常に多くの種類があるのでごく一部を紹介しますが、以下のような職種が実務経験として認められます。

- 児童相談所の相談員、児童心理司、児童指導員など

- 介護老人保健施設の支援相談員、相談指導員など

- 身体障害者更生相談所のケース・ワーカー、心理判定員など

- 病院・診療所の医療ソーシャルワーカーや保健所の精神保健福祉相談員など

実務と認められない職種があるので注意

一見すると実務経験に該当すると思われる職種でも、社会福祉士の受験資格における実務とは認められない職種があります。

- 指導員のうち、「介護等の業務を行う指導員」である場合

- 保育士のうち、「入所者の保護に直接従事する保育士」である場合

- 生活支援員・生活指導員・指導員のうち、「介護等の業務を行う生活支援員・生活指導員・指導員」である場合 など

ご自身の経験が実務経験として認められるかどうか不明な方は社会福祉振興・試験センターのHPや問い合わせなどでご確認ください。

短期養成施設等ルート×5パターン

福祉系大学や短大等を卒業したが指定科目を履修しておらず、基礎科目のみを履修した方は短期養成施設等への通所(+実務)で受験資格を得られます(3パターン)。

- 福祉系大学等(4年)+基礎科目履修+短期養成施設等6ヶ月以上

- 福祉系短大等(3年)+基礎科目履修+相談援助実務1年+短期養成施設等6ヶ月以上

- 福祉系短大等(2年)+基礎科目履修+相談援助実務2年+短期養成施設等6ヶ月以上

また、社会福祉主事養成機関を出た方や実務経験がある方も短期養成施設等へ通うことで受験資格を得ることができます(2パターン)。

- 社会福祉主事養成機関+相談援助実務2年+短期養成施設等6ヶ月以上

- 児童福祉司・身体障害者福祉司・知的障害者福祉司・老人福祉指導主事の実務経験4年+短期養成施設等6ヶ月以上

短期養成施設とは

短期養成施設とは、福祉系大学等を卒業したが、受験資格を満たしていない人が通う施設のことです。福祉系大学・短大を卒業していても指定科目を履修しておらず基礎科目の履修のみにとどまっている場合は、短期養成施設に6ヶ月以上通い、指定のカリキュラムを履修する必要があります。

基礎科目とは

基礎科目とは、社会福祉に関する科目を定める省令で指定された12の科目をいいます。

- 人体の構造と機能及び疾病、心理学理論と心理的支援、社会理論と社会システムのうち1科目

- 社会調査の基礎

- 相談援助の基盤と専門職 など

社会福祉主事養成機関とは

社会福祉主事養成機関とは、社会福祉主事を養成するための施設をいい、修業年限2年以上の学校が指定されています。

社会福祉主事とは自治体の福祉事務所で福祉業務に携わる公務員のことです。社会福祉主事は任用資格なので、地方公務員試験に合格し、さらに福祉事務所に配置されてはじめて社会福祉主事を名乗ることができます。

一般養成施設等ルート×4パターン

福祉系大学や短大等を卒業していない場合は、一般養成施設で1年以上指定科目のカリキュラムを履修する必要があります。また相談援助実務がある方も一般養成施設等へ1年以上通うことで受験資格を得ることができます。

- 一般大学等(4年)+一般養成施設等1年以上

- 一般短大等(3年)+相談援助実務1年+一般養成施設等1年以上

- 一般短大等(2年)+相談援助実務2年+一般養成施設等1年以上

- 相談援助実務4年+一般養成施設等1年以上

一般養成施設とは

一般養成施設とは福祉系大学等を卒業していない方が社会福祉士になるための知識を学ぶ施設です。福祉系の専門学校だとイメージすればよいでしょう。大都市圏を中心に昼間・夜間、通信など複数のタイプの養成施設があります。

社会福祉士試験に合格するには

受験資格を得た後は社会福祉士試験の合格を目指すことになります。試験の難易度や勉強方法などを確認しましょう。

社会福祉士試験の難易度

社会福祉士試験は出題科目が18科目群あり、総得点の60%程度が合格ラインとなりますので幅広い学習が必要です。

例年の合格率はおおむね30%程度で推移しているため、しっかり対策すれば合格は可能です。ただし受験者が福祉系大学等の卒業者や実務経験者などであることを踏まえると、それほど簡単な試験とはいえません。

ほかの三大福祉国家資格(精神保健福祉士および介護福祉士)の合格率は60%前後なので、福祉系資格の中では難易度が高めです。

合格までに必要な勉強時間

勉強時間の目安は300時間程度といわれています。1日3時間勉強できるなら3ヶ月ちょっと、2時間なら5ヶ月程度、1時間なら10ヶ月程度の学習が必要です。

通学・通信または独学で勉強する

試験対策の勉強に関しては通学や通信、独学など複数の勉強方法が選べます。1人での勉強ではモチベーションが下がりやすい方は通学、自分のペースで勉強したい方は通信、費用を抑えたい方は独学が向いています。

ただし受験資格がない方は養成施設へ通う必要があるため、受験資格を得るための勉強は独学では難しくなります。

社会福祉士への登録申請の流れ

試験に合格した後は試験センターへの登録申請を行い、社会福祉士としての登録を受ける必要があります。登録申請の流れを確認しましょう。

試験センター宛てに必要書類を送付

試験センター宛てに必要書類を簡易書留で提出します。

必要書類

- 登録申請書

- 登録免許税(収入印紙)の原本

- 貼付用紙

- 登録手数料(振替払込受付証明書)の原本

- 戸籍抄本の原本、戸籍の個人事項証明書の原本、本籍を記載した住民票の原本のいずれか

- ※介護福祉士養成施設の卒業者は、上記に加えて卒業証明書の原本が必要です。

試験センターで審査・登録、登録証交付

書類を送付すると試験センターの審査・登録があります。書類の不備等がなければ1ヶ月程度で登録証が送付されてくるので、これで晴れて社会福祉士として働くことができます。なお、登録申請にかかる費用は登録免許税が15,000円、登録手数料が4,050円です。

社会福祉士の就職・転職活動

最後に、社会福祉士としての就職・転職活動について見ていきましょう。

社会福祉士の就職・転職先

就職・転職先の選択肢としては次のような場所があります。

- 高齢者施設

- 障害者施設

- 自治体の福祉事務所

- 医療機関

- 教育機関や児童相談所 など

需要の高まりを受けて求人は豊富

日本は少子高齢化や離婚率の増加、児童虐待などさまざまな社会問題を抱えており、福祉の支援を必要としている方が多くいます。そのため社会福祉士のニーズは高く、求人の種類も豊富にあります。

社会福祉士として就職・転職する際の注意点

就職・転職活動に際して注意点があるので解説します。

介護や福祉の現場を経験していないと難しい場合がある

社会福祉士は国家資格ですが、資格さえあればすぐに就職・転職できるわけではありません。

たとえば福祉系大学で指定科目を履修している方が国家試験に合格、登録申請すれば、その時点で社会福祉士としての転職活動は可能です。しかし福祉とは全く別の業界で働いていた場合は実務経験がないので、いきなり社会福祉士として相談業務に就くのは難しいでしょう。

この場合、しばらくは介護職員など現場で経験を積み、視野を広げてから社会福祉士として働くのも一つの方法です。

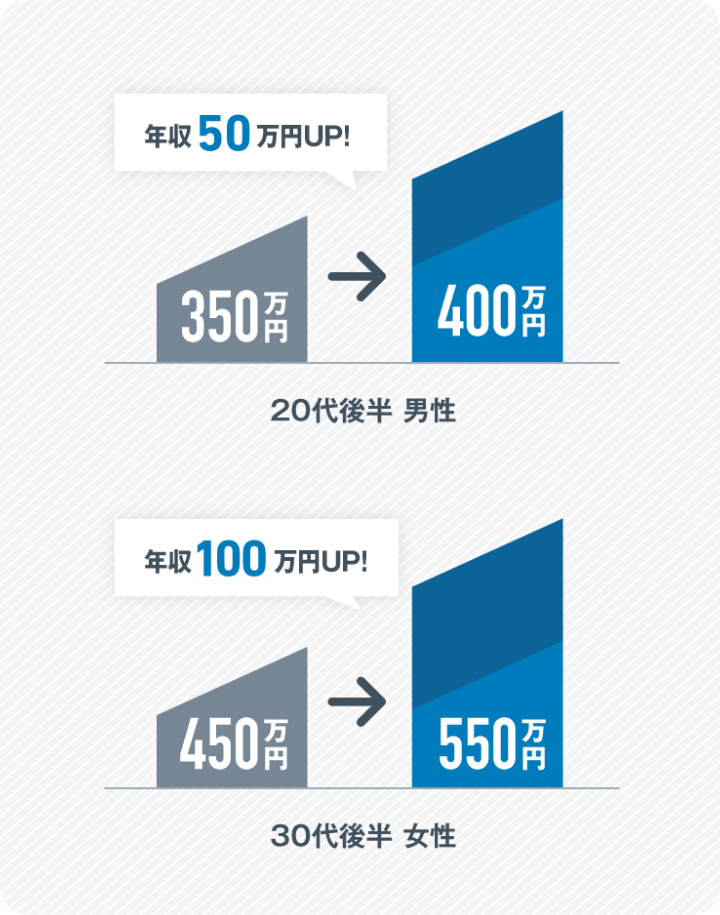

給与アップに大きな期待はできない

社会福祉士は国家資格ですが、医師や弁護士のような業務独占資格ではなく名称独占資格なので「資格取得=給与アップ」とはなりにくいのが現状です。

給与は介護職員などと比べるとやや高い水準にありますが、福祉業界全体で見れば給与相場は決して高いとはいえない水準なので、一般企業から転職する場合は下がってしまう可能性があります。また社会福祉士は日勤です。

介護職で夜勤などをしていた方などは夜勤手当がなくなる分、転職してもそれほど給与が上がらない場合があります。

社会福祉士の就職・転職におすすめのサイト・転職エージェントおすすめ3社

給与は勤務先によって大きく異なるため、転職サイト・転職エージェントを利用して給与が高い求人を探すことをおすすめします。

転職サイトであれば多数の求人の中から条件を指定して検索でき、好条件の求人にも自ら積極的に応募することができます。

転職エージェントの場合は希望の条件を伝えると求人を探してくれるため転職活動の労力が軽減されます。応募先の細かな情報なども教えてくれるため転職の失敗を回避しやすいメリットがあります。

おすすめの転職サイト・エージェントを以下に紹介します。

介護ワーカー

介護職の転職に特化した転職サイトで、無料の転職サポートも受けられます。全国に幅広く求人があるので地方にお住まいの方でも利用しやすいのが魅力です。新着求人がでるとメールで教えてくれるサービスもあるので、情報収集をしながらじっくり転職活動したい方にもおすすめできます。

公式サイト:https://kaigoworker.jp/

きらケア

介護・福祉業界に特化した転職エージェントです。希望の働き方にあわせて正社員採用と派遣登録とどちらかを選べます。きらケアは給与などの労働条件だけでなく職場の雰囲気に合うことも重視した転職サポートを行っているため、事前に職場の雰囲気や有休消化率などのリアルな情報を教えてもらえます。

公式サイト:https://job.kiracare.jp/

キャリアスマイル

株式会社キャリアが運営する「介護職専門の転職エージェント」です。社会福祉士の求人も多数扱っており、残業少なめの正社員求人も多くあります。キャリアアドバイザーが各地域の医療機関や施設に精通しているため自分に合った求人の紹介が受けられます。

公式サイト:https://careersmile.jp/

まとめ

社会福祉士になるには国家試験に合格する必要がありますが、まずは受験資格を満たせるかどうかがポイントとなるでしょう。受験資格を得るには複数のルートがあるのでご自身の最終学歴などと照らして適切なルートを選んでください。

転職・人材業界に深く関わるディレクターが『今の職場に不満があり、転職を考え始めた方』や『転職活動の進め方がわからない方』へ、最高の転職を実現できる情報提供を目指している。

本記事はキャリズムを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。

※キャリズムに掲載される記事は転職エージェントが執筆したものではありません。

- 新着コラム

- 人気コラム

- おすすめコラム