本コンテンツには、紹介している商品(商材)の広告(リンク)を含みます。

ただし、当サイト内のランキングや商品(商材)の評価は、当社の調査やユーザーの口コミ収集等を考慮して作成しており、提携企業の商品(商材)を根拠なくPRするものではありません。

税理士資格を取得すると、年齢を関係なく生涯働き続けることができて独立・開業も目指せます。日本国内ならどこでも税理士資格を活かせるので、地方へのUターンやIターンも実現できるでしょう。

難関ではありますが、税理士になるメリットは多くあります。そのため、社会人になってから税理士資格の取得を目指して勉強を始める人も多くいるのです。

しかし、無計画に物事を進めてしまっては効率よく行動できません。そこで、この記事では、税理士資格の取得方法や今後のキャリアプランなどについて解説します。

社会人になってから税理士資格に興味を持ち始めた人にとって有益な情報をまとめたので、ぜひ最後まで読んでみてください。

社会人が働きながらでも税理士を目指しやすい3つの理由

安定した高水準の収入や社会的信用などを手に入れるために税理士を目指す人がいます。

それは、社会人になってから芽生える目標かもしれません。「もういい年齢だから…」と諦めてしまうのではなく、一度じっくり今後のキャリアプランを考えてみませんか。

社会人受験者の優位性

社会人の税理士試験受験者にとって有利なことが2つあります。

まずは、実務経験の有無。実務経験があるからこそ、税理士試験が要求している、合格に必要なレベルが把握しやすい傾向があります。机上の空論ではなく、税金のスペシャリストとして必要な知識はどのレベルなのか理解している人が多いです。

また、現時点で自分はどのくらいの知識があるのか理解していることが多いので、税理士試験に合格するためにはどのくらいの時間を要するか想像しやすいとも言います。やはり社会に出て経験したことはしっかり役立ちます。

次に、仕事をしながらの勉強になるので、生活リズムが乱れにくく、集中しやすいという優位性があります。たしかに、平日の昼間に働いた後に勉強をするのは大変かもしれませんが、勉強できる時間が短いからこそ効率よく学習できたという声も多いです。

講義は主に平日の会社から帰宅後に視聴し、その翌日の朝には復習として個別問題集を解いていました。まとまった時間のとれる土日には、平日にどうしても受講しきれなかった講義の視聴や総合問題、答練などを実施していました。教材はクレアールのもののみ使用し、できるだけ反復学習することを心掛けました。答練については応用答練100点、直前答練についても解きなおしでは100点に近づけるように繰り返しました。

引用元:クレアール資格取得|合格者体験談

合格に必要な範囲を逸脱した余計な勉強をする必要もありません。合格への最短距離を進めます。

会社での実体験が参考になる試験問題も多い

近年では、税法の最新事例といった実務職の強い問題が出題されることもあります。実務経験があれば、実体験に基づいた知識が身についているはずですので、戸惑わずに済むでしょう。

勉強しているときも頭に入って来やすいのではないでしょうか。

他には、職歴に穴が開かないというメリットがあります。社会人になってから、税理士の勉強に専念するとなると、無職またはアルバイトという位置づけになることがほとんどです。

それで、無事に合格できればよいですが、思い通りにいかなかったときのことを考えるとリスキーな選択です。

時間は限られるかもしれませんが、働きながら勉強するメリットはあります。

税理士を目指すのに年齢はあまり関係ない

社会人になってから税理士を目指す人が多くいるのには理由があります。令和元年度(第69回)税理士試験結果を見ると、41歳以上での合格者が268名もいるのです。

引用元:国税庁│令和元年度(第69回)税理士試験結果表(学歴別・年齢別)

定年がない税理士は、能力がある限りは続けられます。実際のところ、60歳以上でも活躍している人は多くいるわけです。過去には、69歳で合格された人もいるようですので、何歳からでもチャレンジできます。

税理士資格試験を受けるには?

少しでも税理士資格に興味を持ってきましたか。もし、興味があるなら、税理士資格試験について知ってください。受験資格や試験の難易度、合格率を解説します。

受験資格

税理士試験の受験資格としては、以下のようなものなどが挙げられ、1つでも満たせば受験できます。そのため、受験資格をクリアするのは難しくありません。

- 大学・短大・高等専門学校を卒業し、法律学または経済学を1科目以上履修した人

- 大学3年次以上で、法律学または経済学を1科目以上含む62単位以上取得した人

- 司法試験合格者

- 公認会計士試験の短答式試験に合格した人

- 日商簿記検定1級または全経簿記検定上級に合格した人

- 税務官公署の事務またはその他官公署の国税・地方税事務に2年以上従事した人

- 法人または個人の会計事務に2年以上従事した人

- 銀行・信託会社・保険会社などで、資金の貸付・運用事務に2年以上従事した人

- 税理士・弁護士・公認会計士などの補助事務に2年以上従事した人

受験の申し込む際には上記などのいずれかの「受験資格を有することを証明する書面」を提出する必要があるのであらかじめ準備をしておくとよいでしょう。

試験の難易度は?

税理士になるためには、試験で5科目に合格する必要があります。その難易度は決して低くありません。一般的には、日商簿記検定の1級レベルの知識が税理士試験の会計科目でも必要だと言われています。

そのため、日商簿記検定の1級に合格したら、税理士を目指すという目標を立てる人も少なくありません。日商簿記検定1級に合格すると、税理士試験の受験資格が得られるので都合がいいかもしれませんね。

もちろん個人差があるものですが、各科目の平均勉強時間は400時間ほどです。科目によって得意・不得意があると思うので、150時間で済む科目や600時間ほどかかる科目などさまざまあるはずですが、一つの目安にしてみてください。

税理士試験の合格率は?

気になる合格率は以下の通りです。

引用元:国税庁│令和元年度(第69回)税理士試験結果表(科目別)

平均して12%ほどで推移しています。合格基準点は各科目ともに満点の60%です。合格科目が簿記論と財務諸表論に加えて、税法に属する科目のうち3科目を通過すると、税理士試験の合格者となれます。

税理士資格を働きながら取得を目指す場合に知っておくべきこと

税理士資格を働きながら取得を目指そうと一念発起するためには、それなりの理由が必要でしょう。

税理士になるためには試験の5科目をクリアしなければいけません。その道のりは簡単ではないので、税理士資格取得のメリットやどのような勉強方法が効率的なのか、などをお伝えします。

税理士資格取得のメリット

税理士資格を取得すれば会計事務所やコンサルティング会社への道が開けます。

とりわけ税理士は会社が上場しているか関係なく、さまざまな会社や個人のサポートができるので社会の役に立っていると実感できることが多いでしょう。

中小企業や個人事業主の知人がいれば、税理士としてサポートできることが多いです。

また、5科目もうち一部のみの合格でも履歴書に記入できるので、税務に関する仕事に就きやすくなる傾向があります。キャリアの幅が広がり、人材としての価値が高まります。

どんな勉強をすれば効率が良いか?

働きながら税理士資格の取得を目指すなら、それ相当の覚悟が必要です。あくまでも一例ですが、以下のようなスケジュールを送っている人がいました。

|

5:30

|

起床

|

|

6:00~8:00

|

自習

|

|

9:00~17:00

|

仕事

|

|

17:30~21:00

|

資格スクールの授業or自習

|

すでに社会人を経験している人なら理解できると思いますが、日中フルで仕事をした上で1日5時間30分の税理士のための勉強を行うというハードスケジュールをこなすことになります。

この方は、すでにお子さんがいたので、子どもの運動会も、午前中だけ出席して午後から勉強していたそうです。大学受験よりもストイックかもしれませんね。

しかし、効率よく学習するためには、休みの日はもちろんのこと、会社の始業前にも自習をすることをおすすめします。

働きながらですと、やみくもに勉強するには時間が足りません。勉強時間の確保との戦いになるので、朝や移動時間も有効活用したいですね。

独学と資格スクールならどちらを選ぶべき?

独学と資格スクールのどちらを選択すべきか、という話題になることも多いですが、効率よく税理士資格の取得を目指すなら、資格スクールを選ぶことをおすすめします。

それには、以下の3つの理由があります。

- 受験者同士の情報交換や刺激し合える関係を築きやすいから

- 資格スクールならではのノウハウがあるから

- 生活リズムを整えられるから

独学で勉強してみると痛感するのですが、変化が少ない毎日の中で孤独感を強く感じることが多いです。「なんでここまで頑張っているのだろうか…」なんて、考えてしまうことも。

その点、資格スクールですと、受験者同士の情報委交換や刺激し合える関係性を築きやすいです。「いつも顔を合わせる仲間でもありライバルでもあるほかの受験生に負けられない!」といった闘志も芽生えるかもしれません。

さらに、資格スクールならではの合格ノウハウが蓄積されているので、効率よく受かるための勉強にとりかかれるでしょう。たしかに、資格スクールを利用する費用は安くないかもしれませんが、あなたにとって有益な情報が詰まっているのではないでしょうか。

また、通学タイプの資格スクールですと、通うことで生活リズムが整いやすいメリットがあります。資格スクールへの移動もよい気分転換になるようですね。

税理士試験に合格しなければいけないプレッシャーからつい夜遅くまで勉強を続けてしまい、昼夜逆転の生活になることもあります。試験当日のことも考えると規則正しい生活を送りたいですね。

会計士試験を利用して税理士資格をとることも可能

一つの情報としてお伝えしたいのが、税理士資格取得のために会計士試験を利用することも可能ということです。以下の研究を参考にしてみましょう。

|

(6)公認会計士が実際に行っている業務の実態

現実の問題として、弁護士の中で税理士業務を行う者はそれほど多くはない。これに対して、公認会計士は、最終的には、その3割強の者が現実に税理士業務を行っているという事実が存在する。これは、公認会計士資格が有効に機能していないということを表しているのではなかろうか。

公認会計士の7割弱しかその本来の業務である監査を専業としない(専業とすることが事実上できない)ということは、監査業務のためには、現在の公認会計士の7割しか必要がないということである。逆にいうならば、現在の公認会計士試験は、隠れた税理士資格取得試験となっているのである。

このことは、日本税理士会連合会の調べによる最近の公認会計士の税理士登録までの推移をみると、公認会計士登録から10年以内に税理士として登録をした者が7割を超えていることからも明らかである。

さらに驚くべきことに、その約半数が公認会計士登録後5年未満の者であり、現在の公認会計士試験が、事実上、税理士資格取得のための試験として利用されていることを、強固に裏付けている。

公認会計士試験に「租税法」が、平成15(2003)年の改正公認会計士法において試験科目として新たに創設された。このことをもって「公認会計士には税理士試験の税法に属する科目をすべて免除すべき」との意見もあるが、そもそも「租税法」の試験内容は「税理士試験における各租税実体法のそれと比べ、内容、深度等に違いがある」とされているものである。

したがって、現行公認会計士試験の「租税法」に合格したことをもって税理士試験の税法に属する科目と同等のレベルの検証を受けたとは到底いえない(注1)。また、仮に両者が同等のレベルにあるというのであれば、公認会計士試験合格者は、税理士試験の税法に属する科目も容易に合格できるはずであろう。

|

参考:日本税務研究センター資格取得制度研究会│税理士の資格取得制度のあり方(意見書)~税理士法第3条第1項第3号及び第4号について~

税理士資格取得におすすめの資格予備校3選

税理士資格に魅力を感じてきた人も少なくないでしょう。そこで、税理士資格を取得するために通いたい予備校をご紹介します。税理士資格の予備校はいくつかありますが、質にこだわって選んでみました。

クレアールでは、最小の努力で合格できるように科目ごとにことなる学習範囲・学習量を設定しています。効率良く学習できるというわけですね。効率性を高めているからこそ、仕事や大学と両立できるようになっています。

クレアールの特徴

- 未経験から・働きながら取得が目指せる!

- これだけやれば合格するテキストを用意

- 税理士試験内容をずばり的中させている試験対策が好評

公式サイト:https://www.crear-ac.co.jp/

スタディングは、短期間で合格した税理士の学習方法を徹底的にリサーチして開発したオンライン講座です。オンライン講座ですので、忙しい人でも自分の都合に合わせた学習を行えます。

分かりやすいビデオ講座に加え、基本問題・トレーニング・テーマ別演習・テスト対策など、段階別にレベルアップできます。最適な順番で講座を受けられるので無駄がありません。

スタンディング特徴

- 格安のオンライン講座

- 短期合格者のメソッドが充実

- 学校に通う時間がなくても大丈夫

▶「スタディング」はこちらから

LECは、多くの受験生を合格に導いてきた講師が自信の税理士資格予備校です。使用テキストも分かりやすいと好評です。なお、使用テキスト・教材サンプルがこちらからチェックできます。割引制度もあるので、有効活用したいところです。

LEC特徴

- 受講前に講師の人柄を知れる

- 習得レベルに合わせた学習体制が整っている

- 税理士試験で問題を多数的中させた実績がある

▶「LEC」はこちらから

税理士になった後のキャリアプラン

明るい展望として、税理士になった後のキャリアプランについて考えてみましょう。どのような未来が待っているかリアルに描けると、モチベーション維持につながります。

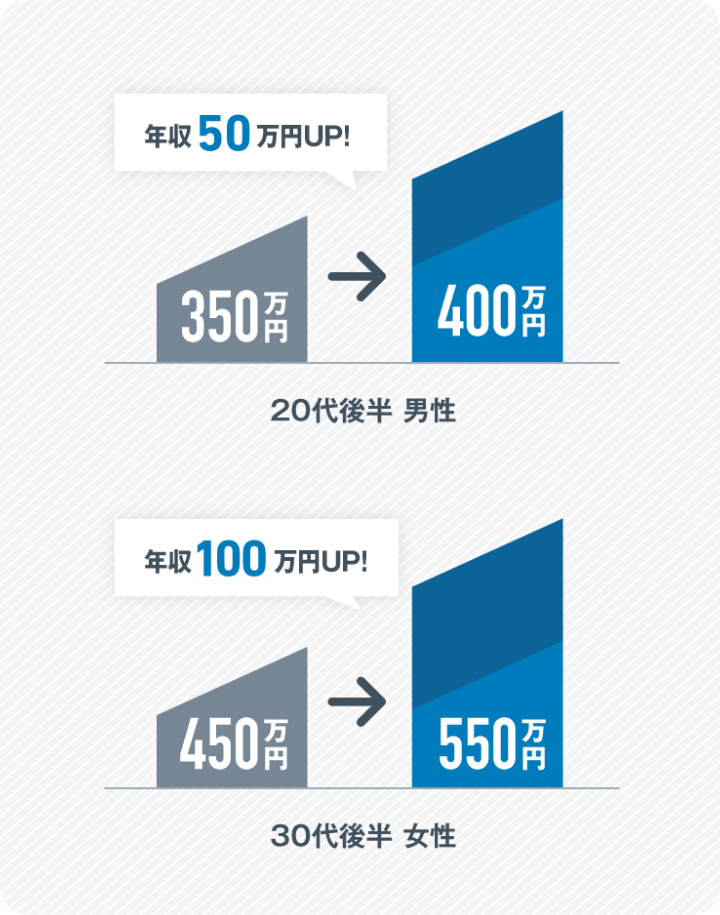

税理士の年収は?

勤務税理士の平均年収は700万円前後だと言われています。一方で、開業税理士の平均年収は3,000万円前後とも言われますので、開業というリスクをとる魅力も感じますね。

とはいえ、勤務税理士であっても年収の最低ラインは400~500万円あたりです。

主な就職・転職先

税理士の就職先として代表的なのは、会計事務所や税理士事務所です。ただし、その規模は千差万別で、M&Aや上場企業なども手掛ける「Big4」と呼ばれる大手税理士法人もあれば、数名のスタッフで個人事業主の確定申告を中心に取り扱うところまで幅広くあります。

その他に、法人企業向けのコンサルティング会社に勤めたり、市役所や税務署に勤める公務員になったり、さまざまな働き方が考えられます。

まとめ

働きながら税理士資格を取得することはそう簡単ではありませんが、合格できたときのメリットは大いに感じられるでしょう。

定年がない税理士は、能力がある限りは続けられます。日本社会では年金制度が崩壊しつつあり、老後に不安を抱えている人も多いでしょう。

そういった面から言っても、長く続けられる税理士を何歳からでも目指したくなります。