会計のスペシャリストである「公認会計士」。

独占業務としての監査業務をおこなうほか、経営に関する相談・助言(コンサルティング)業務をおこなう会計士や、税理士登録をして税務業務に携わる会計士もいます。

公認会計士は会計分野に関わる資格の中でも最高峰の国家資格として知られていますので、年収がかなり高いというイメージをお持ちの方が多いのではないでしょうか。

- 公認会計士の年収はあらゆる職種の中でもトップクラス

- 公認会計士は年収1,000万円以上稼げる仕事

- 公認会計士の生涯年収は4億円を超える

上記のような話も聞こえてきますが、果たして本当なのでしょうか。また公認会計士が今よりも年収を上げるにはどのような方法があるのでしょうか。

この記事では公認会計士の年収をテーマに、企業規模別・性別・年代別の年収比較とともに年収アップの方法を紹介します。

また、社会人から公認会計士を目指す場合にかかる費用や年収、初任給なども確認しましょう。

Webライター。大学卒業後、求人業界にて経理担当を7年、医療業界にて労務担当を3年経験。現在はフリーランスとして執筆および校正作業に従事。社会保険労務士資格を活かした労働問題やお金にまつわる執筆を得意とする。

ブログ:http://money-formation.com/

公認会計士の平均年収はどのくらい?企業規模・男女別・働き方の違いによる年収まとめ

実際のところ公認会計士の年収はどのくらいなのでしょうか。企業規模や男女別、働き方による公認会計士の年収の違いについてまとめたいと思います。

参考にするのは「賃金構造基本統計調査」(平成30年)です。年収は「きまって支給する現金給与額」(基本給、諸手当、超過労働給与を含む)の12ヶ月分と「年間賞与その他特別給与額」の合計で算出しています。なお、データには税理士の分も含まれます。

公認会計士の平均年収は892万円|他の職業でもトップクラス

賃金構造基本統計調査の内容をもとに公認会計士の平均年収を出すと、【891万8,900円】という結果になりました。

まず、全職業の平均年収が400万円前後と言われていますので、その平均年収の倍以上である高水準であることは言うまでもありません。

残念ながら平均年収で1,000万円を超えることはありませんでしたが、今回の結果は、税理士も含まれた平均年収となるため、通常では税理士よりも年収が良い公認会計士だけで調査が行われていれば、平均年収でも1,000万円を超えることはあり得たと考えられます。

全職業の中でもTOP4の年収の高さ

|

順位 |

職業 |

平均年収 |

|

1位 |

航空機操縦士 |

2,048万円 |

|

2位 |

医師 |

1,161万円 |

|

3位 |

大学教授 |

1,081万円 |

|

4位 |

公認会計士/税理士 |

892万円 |

|

5位 |

大学准教授 |

867万円 |

|

6位 |

歯科医師 |

849万円 |

|

7位 |

記者 |

788万円 |

|

8位 |

弁護士 |

766万円 |

|

9位 |

一級建築士 |

722万円 |

|

10位 |

大学講師 |

719万円 |

公認会計士の年収の高さは他の職業の中でもTOPに位置し、高給取りと知られる『航空操縦士』『医師』『大学教授』に次いで高い結果になっています。

同じ法律系の士業では弁護士よりも高い年収になっているのです。

企業規模別の公認会計士の平均年収

まずは会計士が働く企業規模別の年収を見ていきましょう。

|

事業規模 |

平均年収 |

|

10~99人 |

675万円 |

|

100~999人 |

767万円 |

|

1,000人以上 |

939万円 |

企業規模で分けて公認会計士の平均年収を出してみると、上記にようになりました。あからさまに分かりやすく、企業規模が大きくなるにつれて年収も高くなる傾向にある用です。

後でもお伝えしますが、公認会計士として年収を上げていくには、経験を積んで大企業への転職をしていくことも1つの方法として挙げられますね。

性別・年代別の公認会計士の平均年収

続いて、性別、年代別で比較してみます。

※20歳~64歳のゾーン、かつ企業規模10人以上の平均を紹介します。

男性会計士の年収と年代別比較

男性会計士(税理士含む)の年代別の年収は次のとおりです。

|

年齢 |

平均年収 |

|

男性平均 |

914万円 |

|

20~24歳 |

504万円 |

|

25~29歳 |

757万円 |

|

30~34歳 |

802万円 |

|

35~39歳 |

958万円 |

|

40~44歳 |

952万円 |

|

45~49歳 |

1,163万円 |

|

50~54歳 |

1,173万円 |

|

55~59歳 |

782万円 |

|

60~64歳 |

1,034万円 |

参照:e-Stat(政府統計の総合窓口)|賃金構造基本統計調査 一般労働者

まず、後述する女性会計士の平均年収と比べてみると、100万円以上の差が分かります。他の職業でも男性の方が年収が高い傾向にありますが、特に年収が高い公認会計士では、その差も大きくなってきますね。

年代別に見てみると、年収がもっとも高いのは50~54歳のゾーンです。もっとも低い20~24歳のゾーンと比べると年収は倍以上になっており、会計士は経験が問われる職業であることがうかがえます。

ただ30歳~34歳のゾーンですでに年収800万円を超えており、会計士は年齢が若くてもかなり高年収を狙える職業であるとい言えそうです。

女性会計士の年収と年代別比較

女性会計士(税理士含む)の年代別の年収は次のとおりです。

|

年齢 |

平均年収 |

|

女性平均 |

804万円 |

|

20~24歳 |

332万円 |

|

25~29歳 |

580万円 |

|

30~34歳 |

652万円 |

|

35~39歳 |

791万円 |

|

40~44歳 |

864万円 |

|

45~49歳 |

945万円 |

|

50~54歳 |

1,081万円 |

|

55~59歳 |

723万円 |

|

60~64歳 |

393万円 |

参照:e-Stat(政府統計の総合窓口)|賃金構造基本統計調査 一般労働者

年収がもっとも高いのは男性と同じく50~54歳のゾーンとなっており、1,000万円を超えています。もっとも低い20~24歳のゾーンと比較して3倍以上という結果です。

女性会計士の平均年収では男性と比べて100万円ほどの開きがあるものの、女性の場合は出産などのライフイベントに影響される可能性があるため、実質的な差は大きくないと考えられます。

なお、国家資格が必要な他職種における女性の年収をピックアップしてみると、次の結果となっています。

- 弁護士……757万5,600円

- 薬剤師……524万6,200円

- 看護師……478万4,700円

こうして見ると、女性会計士も年収はかなり高い水準にあるといえるでしょう。ちなみに、公認会計士の男女比は『男8:女2』程度になっており、女性会計士として活躍されている方も数多くおられます。

【関連記事】弁護士の平均年収はいくら?稼げない理由や他士業との比較・年収の上げ方を解説

稼げない仕事と言われることも増えた弁護士ですが、実際にどれほどの年収を稼いでいるか気になりますよね。この記事では、弁護士の働き方による年収の違いや、他士業との比較、年収を上げる方法などについて解説します。

短時間勤務や非常勤として働いた場合の公認会計士の年収

「子育て中でフルタイム勤務が難しい」「起業を目指してお金を貯めるために副業したい」などの理由で、短時間勤務や非常勤として働く会計士もいます。この場合の年収も見てみましょう。※ここでは「1時間当たり所定内給与額」を時給として紹介しています。

10人以上規模の職場で働く公認会計士・税理士の時給は3,480円、1日当たり所定内実労働時間数は平均6.7時間です。

たとえば月12日(週3日ペース)、1日6時間働いたとすると年収は300万6,720円になります(3,480円×6時間×12日×12ヶ月)。これに賞与が加わればさらに年収は上がります。

性別による時給の違い

性別で見た場合の時給は男性が6,706円、女性が2,652円です。上記と同じ条件で計算すると年収は男性が579万3,984万円、女性が229万1,328万円となります。

男女で時給にかなりの差があることが見て取れますが、女性の時給には「監査のための出張が難しい」「出産・育児等でいったんキャリアに空白ができる」といったさまざまな事情が影響していると考えられます。

そもそも公認会計士の仕事内容は男女の違いがありません。女性だから時給が低いのではなく、働き方による違いだと考えるほうが自然でしょう。

参照:e-Stat(政府統計の総合窓口)|賃金構造基本統計調査 短時間労働者 表番号1

公認会計士の平均初任給

一般的に転職市場では、転職した際の年齢がある程度考慮されて年収が決まります。転職時には相応の経験があることが前提となるからです。

しかし仕事をしながら公認会計士の資格を取得し、そこから転職した場合は、あくまでも初任給ベースの年収となります。

会計士の初任給について明確にわかるデータはありませんが、賃金構造基本統計調査では経験年数に応じた給与等の額をまとめていますので、ひとつの参考になるでしょう。

※所定内給与額×12ヶ月と年間賞与その他特別給与額の合計を年収として紹介します。

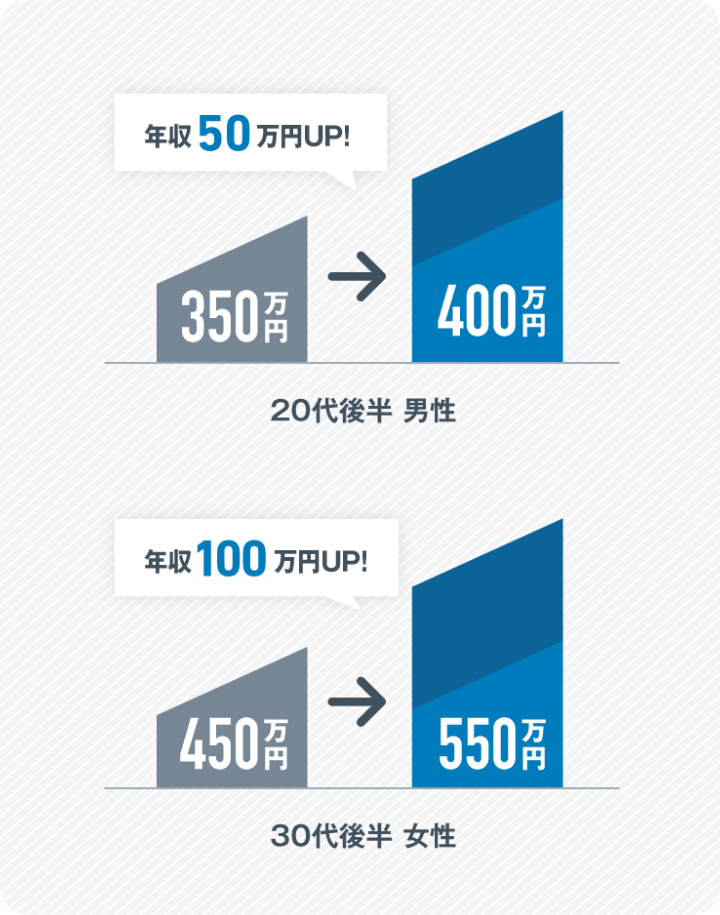

経験年数0年の男性会計士の年収は412万900円、女性会計士の年収は348万3100円です。

ただしこれは超過労働給与額(時間外、深夜手当等)を除いた年収です。残業が多い、休日出勤があるといった場合には年収が上がることになります。

参照:e-Stat(政府統計の総合窓口)|賃金構造基本統計調査 一般労働者 表番号3

公認会計士の平均生涯年収

生涯年収は企業規模、勤続年数、転職の有無等によって大きく変わるため一律にいくらと述べることはできません。ただ参考までに、ここまで紹介した以下のデータをもとに生涯年収を考えてみましょう。

|

平均年収 |

|

|

会計士全体 |

891万8,900円 |

|

男性会計士 |

914万400円 |

|

女性会計士 |

803万7,700円 |

25歳で会計士として働き始め、65歳まで40年勤務したと仮定します。

単純に平均年収×40年分した場合

|

平均生涯年収 |

|

|

会計士全体 |

3億5,675万6,000円 |

|

男性会計士 |

3億6,561万6,000円 |

|

女性会計士 |

3億2,150万8,000円 |

単純に平均年収を40年分かけた場合の結果が上記の通りです。確かに男女差で生涯年収4,000万円程度の差が出てしまっていますが、サラリーマンの平均生涯年収が2.5億円前後と言われていますから、それでもかなりの高水準と言えます。

年代別で分けて計算した場合

|

平均生涯年収 |

|

|

会計士全体 |

3億5,675万6,000円 |

|

男性会計士 |

3億8,107万500円 |

|

女性会計士 |

3億145万5,500円 |

性別・年代別の平均年収が5年ごとに続いたと仮定して計算した場合には、さらに男女差の開きが大きくなります。上でもお伝えしましたが、女性の方がライフイベントによって一時的に仕事から離れることも多いことが要因として考えられます。

公認会計士なら生涯年収4億円超も可能

平均年収をベースにした生涯年収では平均で3.5億円程度となりましたが、さらに次のような要素を踏まえれば、会計士の生涯年収は4億円以上になる可能性もあるといえるでしょう。

- 会計士は独立開業すれば定年関係なく働ける職種

- 会計士試験に合格した時期が早ければその分生涯年収は上がる

- 退職金を支給される場合がある

公認会計士が今の年収を上げる6つの方法|今以上の年収を稼ぐプレイヤーになるには

- 「会計士だけど年収が低くて不満がある」

- 「年収アップを目指すにはどうすればいい?」

といった疑問をお持ちの方に向けて、公認会計士の年収を上げる方法を解説します。

大手の監査法人で働く

公認会計士といっても、どこで働くのかによって年収に大きな違いが生まれます。したがって高年収を獲得しやすい場所へ転職・就職するのがひとつの有効な方法です。

上でお伝えしたように、企業規模が大きくなるにつれて年収も上がる傾向にありましたね。まずは大手の監査法人で働く方法があります。

- EY新日本有限責任監査法人

- 有限責任監査法人トーマツ

- 有限責任 あずさ監査法人

- PwCあらた有限責任監査法人/PwC京都監査法人

上記4法人は「Big4」とも呼ばれ会計士の就職先として人気が高くなっています。公認会計士・税理士・経理の転職求人情報を扱う「ジャスネットキャリア」によれば、Big4に勤務した場合の年収はマネージャークラスでおおむね1,000万円前後となっています。大手監査法人ごとの年収の違いはほとんどありません。

参照:ジャスネットキャリア|会計士業界年収動向 2018【監査法人編】

【関連記事】監査法人(会計士)を辞めたい!監査法人から転職したい公認会計士におすすめの転職先とは

大手の事業会社で働く

監査法人ではない一般の大手企業で働く方法です。公認会計士の資格を直接活かすことはできませんが、経理や財務に関する部署で働き、知識や経験を活かすことが可能です。

ただ、年収は基本的に他の社員と同じ考え方になるため、公認会計士の資格があるからといって必ずしも年収が高くなるわけではありません。

しかし大手であればそもそも基本給が高く、賞与にも恵まれています。場合によっては小さな会計事務所で働くよりも年収がアップする可能性があるでしょう。

なお、福利厚生の点でいえば一般的に監査法人よりも大手の事業会社のほうが有利なケースが多くなります。そのため実質的な年収を上げるという意味では、監査法人から大手の事業会社への転職も選択肢になるでしょう。

都心で働く

どの地域で働くのかによっても年収に違いがあります。公認会計士に限らないデータですが、都道府県別に見た平均年収の上位5つは以下のとおりです。

|

順位 |

都道府県 |

平均年収 |

|

1位 |

東京都 |

622万2,900円 |

|

2位 |

愛知県 |

554万6,200円 |

|

3位 |

神奈川県 |

553万2,000円 |

|

4位 |

大阪府 |

532万7,600円 |

|

5位 |

茨城県 |

498万4,400円 |

参照:e-Stat(政府統計の総合窓口)|賃金構造基本統計調査 一般労働者 都道府県別

3大都市を擁する東京・愛知・大阪に加え、神奈川と茨城という首都圏の県が上位に入っています。加えて公認会計士の場合は主に企業を相手にする職業なので、都心であれば人も企業数も多く案件の数に恵まれやすいといえます。

大手企業の本社が集まりやすいこともあり、大手企業の顧問を務めるなどして年収も高くなる可能性が高いでしょう。したがって、地方ではなく都心で働くのも年収を上げるための選択肢となります。

今の職場で昇格を目指す

監査法人内の地位には以下のような昇格フローがあり、年収の目安も変わってきます。かっこ内は一般企業に置き換えた場合に相当する役職です。

- スタッフ(一般社員)……600万円前後

- シニアスタッフ(係長)……800万円前後

- マネージャー(課長)……1,000万円前後

- シニアマネージャー(部長)……1,200万円前後

- パートナー(社長)……1,500万円超

参照:資格の学校TAC|公認会計士の年収は本当に高いのか。年収でみる、公認会計士を目指す価値

今の職場で昇格していけば、それに伴い年収も上がる期待があります。事業会社で働く場合も基本的には昇格によって年収が上がっていく可能性が高いでしょう。

上記の平均年収でも、年齢が上がるにつれて年収が上がっていったので、無理に転職を繰り返すよりも、今の職場で頑張り続けた方が結果的に年収も良いケースもあるでしょう。

【関連記事】税理士科目合格者の転職|キャリアアップと転職を成功させる5つのポイント

独立開業する

公認会計士は専門性、希少性が高い職種なので独立開業が可能です。自らが経営者となれば年収に上限はないため、独立開業するのも方法といえるでしょう。

ただし、クライアントが少ない、営業がうまくいかないなどの理由で年収が下がる可能性も十分にあります。独立開業する前に人脈を構築したり、営業力を養ったりといった努力は不可欠でしょう。

公認会計士の転職に強い転職エージェントに相談する

今あるスキルや経験を正当に評価してもらえる職場に転職すれば、企業規模や地域は関係なく年収が上がる可能性があります。

とはいえ、自分の市場価値はどれくらいか、評価制度が整っている職場がどこなのかといった点はわからないものです。そこで会計士の転職に強い転職エージェントに相談するとよいでしょう。

- 転職市場の状況

- どんなスキルや経験が評価されるのか

- 効果的な応募書類の書き方や面接における対処法

これらを熟知した転職エージェントであれば心強い味方になってくれるはずです。年収交渉もしてくれるため今より年収が上がる可能性があります。会計士の転職・仕事事情に詳しく、質の高い会計士求人を扱っている転職エージェントを選ぶことが大切です。

【関連記事】会計士におすすめの転職エージェント7選と活用方法・注意点を解説

これから転職して公認会計士を目指すのは可能?

最後に、高年収が期待できる公認会計士への転職(職種変更)を考えている方に向けて、資格取得の難易度や取得までにかかる年数などについて紹介します。

【関連記事】公認会計士になるには|試験の難易度や合格後の流れ・就職先は?

公認会計士試験の受験率と合格者の年齢

公認会計士試験における過去3年間の最終的な合格率は次のとおりです。

- 令和元年……10.7%

- 平成30年……11.1%

- 平成29年……11.2%

この数字だけを見ると、「思ったよりも高い」と感じる方がいるかもしれません。

ただし内容の難易度が高いため、勉強を始めても最後まで続けられるのか、試験を受けるレベルに到達できるのかという問題があります。根気強く勉強を続けた人の中で10%程度の合格率だと考えるべきでしょう。

公認会計士になるまでにかかる年数と学習時間

公認会計士の資格を取得するのに受験資格は不要です。医師国家試験や司法試験のような受験資格が設けられておらず、年齢・学歴・国籍にかかわらず誰でも受験できます。

とはいえ簡単な試験ではありません。目指す場合は自分のキャリアをよく考えて勉強を始めることが大切です。

資格の学校TACによれば、公認会計士試験に一発合格した人の勉強時間は平均3,664時間とのことです。1日10時間、1年間毎日勉強した場合におおむね近い数字になる計算です。

ただし社会人の場合は仕事があるため1日10時間の勉強時間を捻出することはかなり難しいと考えられます。そのため一般的には2~3年かけて合格を目指すケースが多くなっています。

※参照:資格の学校TAC|公認会計士試験の勉強時間はどのくらい必要?

合格者のほとんどが20代

公認会計士試験の受験資格に年齢は関係にないとはお伝えしましたが、実際に公認会計士試験で合格している方の8割以上が20代の方になります。さらに30代まで加えると、合格者の95%以上が30歳以下という結果になります。

公認会計士になるまでにかかる費用

公認会計士試験対策のための資格の学校などに通った場合の費用は、学校やコースにもよりますが70~80万円ほどかかるのが一般的です。

目標の試験で合格できなければ、再度学校に通うため追加の費用がかかります。独学で勉強すれば費用をかなり抑えることができますが、内容の難易度が高いため合格までの道のりが遠くなるリスクがあります。

また公認会計士試験に合格した後には2年間の実務と3年間の研修を経て「修了考査」という試験に合格しなくてはなりません。修了考査を資格の学校等に通って対策する場合の費用は10~20万円ほどが目安です。

その他にも受験料や模試・試験会場までの交通費等がかかります。一般的な勉強方法で受験した場合には、少なく見積もっても100万円以上はかかると思っておいたほうがよいでしょう。

さらに注意が必要なのは、受験生のときには収入が途絶える点です。公認会計士試験を受けるための約3,500時間を捻出するには働きながらの勉強は難しいでしょう。

そのためいったん仕事を辞めて勉強に専念する方が多くなるのです。このあたりは、預貯金の額やご家族からの協力がどれくらい得られるのかによって変わってきます。

【関連記事】公認会計士試験に合格するまでに必要な勉強時間の目安は?

まとめ

公認会計士の年収は700万~900万円が目安です。しかし、企業規模や年齢によっては1,000万円以上というケースも珍しくありません。

また、20代のうちからキャリアを開始すれば、退職金も含めて生涯年収4億円を超えられる職業でもあります。業務の難易度が高く大変な面も多い仕事ですが、その分年収で評価されやすいといえるのではないでしょうか。

会計士としての年収を上げたい方や転職を考えている方は参考にしてみてください。

参照サイト

転職・人材業界に深く関わるディレクターが『今の職場に不満があり、転職を考え始めた方』や『転職活動の進め方がわからない方』へ、最高の転職を実現できる情報提供を目指している。

本記事はキャリズムを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。

※キャリズムに掲載される記事は転職エージェントが執筆したものではありません。

- 新着コラム

- 人気コラム

- おすすめコラム