そもそも第二新卒とは、「新卒で入社した3年未満の求職者」を指し、4年制大学卒業から換算すると約26歳までの人材のことです。一般的に転職が難しいとされる理由は、下記の4つの理由が主に挙げられています。

- 新卒で就職したのに早期退職をしたため、すぐにまた辞めるのではないかと思われている

- そんな理由で仕事を辞めたの?というような理由が多い

- 社会人としての実績も少なく、何かをやり遂げた経験がない

- 転職時に正当な理由付けがなされていないケースが多い

- コミュニケーション能力に問題あり?

確かに、上記のような退職理由で辞めたのであれば、転職先の企業としても積極的に採用しようとは思わず、結果的に第二新卒の転職は難しい、厳しいと言われるかもしれません。

事実、厚生労働省の「新規学卒就職者の事業所規模別就職後3年以内離職率」を見ても、大学卒の3年以内離職率は増加傾向にあります。

表:新規学卒就職者の事業所規模別就職後3年以内離職率 ( )内前年比増減

|

[ 事業所規模 ] |

【大学】 |

【高校】 |

|

1,000 人以上 |

26.5% (+1.5P) |

27.4% (+1.4P) |

|

500 ~999人 |

29.9% (+0.3P) |

32.5% (▲0.6P) |

|

100 ~499人 |

33.0% (+0.8P) |

38.1% (+0.5P) |

|

30 ~99人 |

40.1% (+0.8P) |

46.5% (+0.5P) |

|

5~29人 |

51.1% (+1.4P) |

55.6% (+0.2P) |

|

5人未満 |

56.1% (▲1.6P) |

63.0% (▲1.9P) |

【参考: 厚生労働省|新規学卒就職者の離職状況(平成29年3月卒業者の状況)】

一方で、第二新卒の転職市場は売り手市場かつ積極採用枠、「働く意欲が高く、社会の厳しさを理解している優秀な若手人材」と捉えている企業も多いのが実態です。

10月開催の「就職博」(東京・名古屋・大阪)では前月を上回る数の企業が出展するなど、学生への直接面談によるアプローチは引き続き旺盛だ。さらに、 人材紹介サービス等の利用や第二新卒採用強化の動きも増加傾向にあり、採用継続企業の活動方法は多様化している。

そこで本記事では、第二新卒が本当に転職の難しい人材なのか?転職が難しいとされる理由に加えて、どういったことをすれば転職が成功しやすくなるのかを解説します。

第二新卒は企業からどう思われているのか?本当に転職が難しい人材?

第二新卒の転職が難しいと言われる詳しい理由をご紹介する前に、第二新卒が企業からどう思われているのかをご紹介します。

下記は、『Re就活』を運営する学情が公表しているデータになります。

図:第二新卒を評価する点は?

図:新卒よりも優れている点は?

図:仕事を覚えるまでにかかった期間(左図)と入社後の活躍の満足度(右図)

第二新卒を採用した企業の声としても、満足度の高いものが多数寄せられているようです。

建築資材リース会社 ご担当者様

新卒と比較すると、謙虚に自分自身を見つめた上で、会社を選び、また、仕事に取り組む姿勢が評価できます。過信することなく現実目線で自分の置かれている立場を認識しているので、素直に聞き入れてくれる層だと期待しています。

技術系アウトソーシング会社 ご担当者様

わずかな期間でも社会人を経験している方は、マナーが身についており、コミュニケーション力もある為、立ち上がりがスムーズです。

ホスティングサーバ会社 ご担当者様

エントリーが思った以上に多く、選択の幅も増えて大変満足しています。

結果だけ見れば、第二新卒の採用は成功例の方が多いという印象です。

第二新卒の転職が難しいとされる7つの理由

優秀な人材だと認識されていることはすでにご紹介の通りですが、もちろん第二新卒だから転職しやすいという訳ではありません。では、どんな場合に転職が難しいのかご紹介します。

前職を辞めた退職理由が企業にとっては納得いかない場合

冒頭でもお伝えしましたが、第二新卒の定義は「新卒で入社した3年未満の求職者」です。つまり、新卒採用で入社した会社をたった3年以内に離職しているため、『次の会社でも定着せずにすぐ辞めてしまうのではないか?』という懸念がある訳です。

しかし、離職率が高まり続ける中で、人手不足が深刻化しているのも事実ですから、企業サイドとしても第二新卒が採用できるかは大きな意味があります。それでも退職理由が「甘え」だと思われるケースは多く、

- 自分に向いている仕事ではなかった

- 職場の人間関係が自分には合わない

- やりたくもない残業が多く労働条件が良くない

- 2年働いたけど給与が安いままで納得できない

- 自分はもっとできる人材なのに評価されないから将来性を感じない など

詳しい状況を聞いてみないと分かりませんが、場合によっては「仕事がつまらないから辞めた」という評価をされると、転職は難しいかと思います。

退職理由と転職理由が一致していないと難しい

面接時にひとつポイントとなるのは、なぜ辞めたのかという理由と、応募先企業への転職理由に一貫性があることです。簡単に言うと、将来の目標とその企業に入る目的がつながっているかどうかということです。

転職の目的が一致していれば、「すぐに辞めることはない」と安心して採用してくれるでしょう。

やる気が感じられない場合

「第二新卒は企業からどう思われているのか?本当に転職が難しい人材?」でもご紹介しましたが、企業が新卒よりも高く評価するポイントは、「仕事への意欲」や「働く意欲が高い」という点です。

とりあえず辞めたかった、つまらない仕事だったから一旦辞めたけど、働かなくてはいけないからとりあえず転職活動をしているという場合では、どんなに表面的に取り繕っても転職を成功させることはできませんし、世の中そんなに甘くはありません。

一度は就職したものの退職し、心機一転で頑張ろうという人材以外はどこの企業も欲しくはありませんから、最初から仕事への価値観や働く意欲が湧くような職場を選ぶべきと言えます。

新卒との大きな違いは、会社というものがどういったところなのか、きちんと把握していると思われている部分ですので、その辺りの意識づけができると良いですね。

自己PRでうまく自分を伝えられない場合

第二新卒に即戦力を期待している企業はいません。1年や2年足らずで高いスキルや経験をできる新卒はそうそういないからです。特に頑張って大手に入社した方の場合、長い研修や部署配置まで半年以上かかるケースもザラにあります。

つまり、第二新卒は「モチベーションが高いこと」が第一の採用理由に据えられるケースはかなり多いです。それゆえ、面接時にスキルがありますという言い方をすると、自分でハードルを上げてしまう可能性がある訳です。

たとえ自慢できるスキルがなくても、「今後10年頑張れるかを考えて、やっぱり頑張ろうと思って転職に踏み切った」と言われた方がはるかにイメージは良いでしょう。

退職を人のせいにしがちな場合

「退職理由が企業にとって納得いかない場合」と少々被りますが、辞めることになった理由を人のせいにしている場合も、転職活動はうまくいかない傾向にあります。会社を辞めた理由は人それぞれだと思いますが、それでも100%他の人のせいということはありえません。

複数の人間が集まれば、多少の衝突は必ずあります。そういった人間関係の問題に直面した時、どうすれば解消されたのか考えていない、何か行動を起こしたのか、何も行動しなかったかは、面接時に必ず分かります。

最終的に退職したのは自分の意思だったことを思い出し、同じ失敗をしないように今後どう気をつけるのか、その答えを持っておかないと、転職しても同じ失敗を繰り返す恐れがあると、判断されてしまいます。

転職先を決める前に退職してしまった場合

これまでは、転職先の面接時によく起こる「転職が難しい問題」でしたが、転職する際に次の職場を決めずに辞めてしまうのも、転職活動が難しくなる要因です。

退職後から転職活動を始めると、収入が途絶えて生活に困る場面があるのは当然ですが、転職までに間が空いてしまうことの方が問題です。

ブランクとまではいかないでしょうが、次の職場が決まるまでに間が開いてしまうと、その期間どのように過ごしていたのかが問われることになります。ずっと転職活動をしていたら、なぜ内定をもらえないのかが聞かれますし、しばらくの間休息期間を設けていると、なぜ転職活動をしないのかと問われます。

後半「とにかく急いで働かないといけない」と思い、運良く転職できたとしても、再びミスマッチを起こしかねません。

大手企業への転職しか狙っていない場合

第二新卒だから大手企業への転職ができないというわけではありませんが、大手だから転職したいといって闇雲に目指しても、企業サイドは採用をしてくれません。能力が同じ第二新卒が応募してきた場合、書類選考では100%高学歴の人を通します。

ですので、第二新卒だから転職をしやすいと安易に考えず、同レベルの人と比べて自分の価値はどこにあるのか、アピールできることが重要です。

また、「小さい会社だと制度も整ってないので、大手企業への転職をして生活を安定させたい」というネガディブ思考だと、甘えと捉えられる可能性もあります。

仕事に対する不満や、一般企業の常識で当てはめて意味の分からない理由で退職したということで転職を考える人は、まず受かりません。「不満から逃げたいから仕事を辞めた」ことが明確になってしまうからです。

未経験職種への転職は?

第二新卒にスキルは求められていないのはすでにご紹介した通りですが、未経験職種への転職活動はどう影響するのでしょうか。

新卒で就職し、その後自分の本当にやりたいことが明確になったから転職をしたはずという認識のもと、面接に臨む担当者も多いと思いますので、そこは最終的に相性かと思います。しかし、またミスマッチになる可能性もゼロではないため、転職サイトや転職エージェントを利用する際に、「未経験歓迎」とある求人検索をしてみるのが有効かもしれません。

転職しやすい時期ではない場合

第二新卒の転職に有利な時期があるのはご存知でしょうか。1~3月と7~9月は転職市場に出回る求人が多くなるので、この時期に狙いを定めることでより多くの選択肢から企業を選べます。

第二新卒が転職活動をしやすいのは、以下の2つの時期です。

- 4月入社が可能な時期

- 9~10月に入社が可能な時期

前者の場合、転職活動をするのは1~3月で、後者の場合、転職活動をするのは7~9月になります。理由としては、

- 定年退職で人手が足りなくなる

- 新年度になるタイミングで転職する人が多い

- 異動や転勤

- 新卒に内定を辞退された場合の欠員補充

などが挙げられます。

第二新卒の転職で失敗しないための秘訣は?

最後に、第二新卒の方が転職を成功させるための秘訣をご紹介します。

第二新卒の市場価値・求められていることを整理する

企業サイドが第二新卒に求めていることは、下記の9点です。

- 人の意見を一旦は聞き入れる素直さがあるかどうか

- 基本的なビジネスマナーがすでに備わっている

- すぐに辞めず長期間働いてくれる可能性が高いこと

- 自分がやりたいこと・目標がはっきりしている転職であること

- 転職理由でネガティブなこと、人のせいにしないという理解があること

- 前職で得た経験とスキルをアピールしつつ、やる気を見せられること

- 志望動機と将来のキャリアに一貫性があること

- 新しい職場への順応力があること

- 仕事への意欲が高いこと

最低限こういったことが見られていると理解しておきましょう。

事前にスケジュール決めて行動しておくこと

転職は計画的に進めていくことが成功のコツです。いつまでに企業探しを終わらせ、企業研究をいつまでにするか、自己分析には何をするのかなどの項目を書き出すことで、やるべきことが明確になります。

表:第二新卒に最適な転職時期

|

4月入社 |

新卒入社が多い 定年退職を迎えた社員の入れ替え 社内研修にも参加しやすい などが主な理由 |

|

9月・10月入社 |

人事異動や転勤による欠員が出る 6月にボーナスを受け取ってから退職する方もいる |

【参考:第二新卒が転職しやすい時期と失敗しない転職にする成功知識9選】

第二新卒特化の転職エージェントを利用する

転職を成功させるための最大の秘訣が、転職エージェントを活用することです。特に第二新卒であれば、ほとんどの人が初めての転職になるはずですので、転職活動の進め方や職務経歴書の書き方などに悩む人は多いでしょう。

しかし、転職エージェントに登録することで、専任のキャリアアドバイザーが転職の細かな悩みに答えてくれます。例えば、履歴書や職務経歴書の添削や、面接のアドバイスをくれるといったものです。

そして、あなたに合う求人を厳選して紹介してくれます。このような転職の支援サービスを無料ですので、転職エージェントを上手に活用することが、転職の成功率を高めてくれるのは言うまでもありません。

最後に|第二新卒の転職に強いおすすめの転職エージェント一覧

企業からの採用ニーズも高い第二新卒。「次の転職では絶対に失敗したくない」と思っている方におすすめの転職エージェントをご紹介します。

|

20代をメインとした若年層向けの転職エージェント。書類選考の通過率が9割を越えるため、今までの経歴に自信のない方でも結果に期待が持てる。 |

|

|

『JAIC』は、営業職の転職に特化した転職エージェント。第二新卒、既卒、フリーター向け! 満足度94.3%の就職支援サービスを実施。 |

|

|

首都圏・関西圏で実績のある転職エージェント。数あるエージェントの中でも利用者満足度はNo.1を誇る。 |

|

|

転職活動が初めての方にも 徹底カウンセリングで手厚いサポート。アドバイザーによる面談から、求める職場条件の見直しや書類の書き方・面接のアドバイスなどが受けられる。 |

|

|

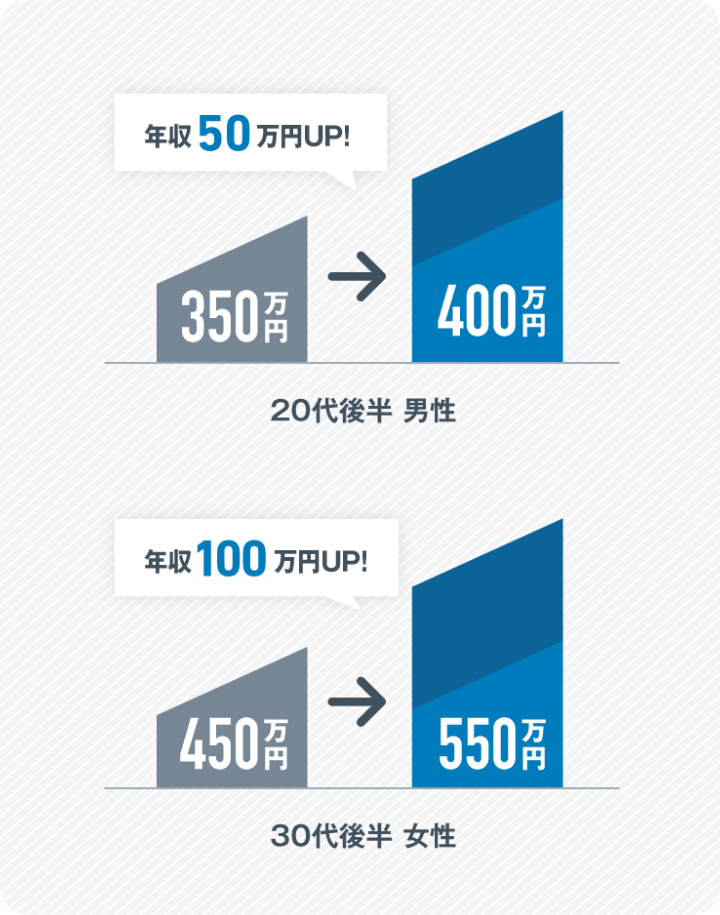

【年収交渉】に圧倒的な強みをもち、1都3県の転職実績に定評のあるエージェント。年収交渉に強みを置いており、転職者のために粘り強く交渉を続けてくれると評判 |

|

|

『リクルート』が運営する転職エージェント。10万件を超える圧倒的に豊富な求人を保有しており、業種や職種を問わず幅広い企業の中から合ったものを紹介してもらえる。 |

詳しい内容は、「第二新卒向けの転職エージェントランキング」をご覧ください。

転職・人材業界に深く関わるディレクターが『今の職場に不満があり、転職を考え始めた方』や『転職活動の進め方がわからない方』へ、最高の転職を実現できる情報提供を目指している。

本記事はキャリズムを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。

※キャリズムに掲載される記事は転職エージェントが執筆したものではありません。

- 新着コラム

- 人気コラム

- おすすめコラム