近年、時間や場所にとらわれない働き方として注目を集めるテレワークですが、実際に可能な職種は限られていそうですよね。

むしろ、テレワークができない職種のほうが、すぐに浮かぶ人というも多いのではないでしょうか。

いったいどのような職種でテレワークは可能なのか、また、可能な職種であるのになぜ会社が認めないのか、気になる方は多いはずです。

この記事では、テレワークに向く・向かない職種それぞれの業務内容や、可能であるのに会社が認めない理由、認めてもらうためにすべきことなどについて解説します。

テレワークには3つの働き方がある

テレワークというと、在宅勤務をイメージする人も多いかもしれないですが、実は在宅勤務を指すだけの言葉ではありません。

そもそもテレワークとは、「tele = 離れた所」と「work = 働く」をあわせた造語で、時間と場所にとらわれない働き方のことです。

そのため、在宅勤務だけでなく、顧客先や移動中に働くモバイルワークや、サテライトオフィス勤務も含めて、テレワークとされています。

在宅勤務やサテライトオフィス勤務は認めていない企業も多いでしょうが、モバイルワークについては、主に営業職などですでに活用されている企業も少なくないはず。

なので、テレワークが可能な職種というのは、在宅勤務が可能な職種よりは幅広いといえます。

テレワークに向いている職種と具体的な業務内容

テレワークが向いている職種といえるには、いくつかの条件を満たしている必要があります。

- 職場以外で作業ができる・行う必要がある

- テレワークの導入で効率が上がる

- 成果物がはっきりしている

- 業務の範囲が限られていること など

上記に挙げた条件を踏まえると、テレワークが可能な職種にも自然と限りがあります。

どういった職種がテレワークに向いているのか確認していきましょう。

プログラマー

テレワークが可能な職種として、プログラマ-を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。

プロクラマーの業務は、SE(システムエンジニア)の作成した設計書に従って、システムやソフトウェアを動かすためのプログラムを組むことです。

業務の多くはパソコンでの作業になるため、パソコンさえ使える環境があれば、どこでも働けるといえます。

成果物もはっきりしているため、業務進捗も管理しやすいですし、作業内容を考えると、テレワークのほうが効率的に働けそうです。

ただし、機密性の高い情報を業務で扱う、何かトラブルが起きた際の対応速度を考えると、テレワークが必ずしも認められるとは限りません。

WEBライター

WEBライターについては副業や兼業が盛んであることから、テレワークと相性が良さそうと思う人は多いかもしれません

実際、WEBライターとテレワークの相性はかなりよいといえます。

WEBライターの主な業務は、WEBサイトに掲載する記事の原稿作成です。

ネット上で公開するものなので、当然原稿もPCやスマホで作成。業務に関するやり取りも、基本的にはチャットやメールで事足ります

また執筆するにあたり、騒がしい環境よりも静かな環境のほうが、作業ははかどるはずです。

会社の機密情報を扱うような機会も少なく、成果物もはっきりしていることから、テレワーク向けの職種といえるでしょう。

事務職

パソコンで作業をする割合が多い事務職も、テレワーク向きの職種といえます。

例えば、書類の作成やデータ入力、経費精算など、会社内でペーパーレス化が進んでいれば、テレワークで対応できる業務も少なくありません。

他方で、紙文化がいまだに根強く残っている、セキュリティが整備されてない場合は、テレワークが認めづらいといえます。

営業職

営業を効率良く行うためには、すでにテレワークの導入は欠かせないものとなっています。

営業の仕事といっても、ただ企業を訪問しているだけではありません。

メール対応や資料・請求書の作成などの事務作業も行います。こうした事務作業は、訪問の合間時間に行ってもらったほうが効率良いのです。

また、退社時間ギリギリに営業が終わり、もう帰るだけの社員に対して、わざわざ会社に戻らせるのは人件費の無駄です。

直行直帰を認めておけば、無駄な労働時間が発生してしまうのを防げます。

テレワークが向かない職種と具体的な業務内容

テレワークが向かない職種はさまざまですが、主な代表例は以下の通り。

- 接客を伴う職種全般

- 医療系の職種

- 製造業

なぜテレワークに向かないのか理由を確認していきましょう。

接客を伴う職種全般

飲食業やサービス業のように接客が必要な職種は、基本的にテレワークで作業をするのは難しいといえます。

今後、テクノロジーの進歩で対面での接客が必要なくなる可能性はありますが、そうなるとテレワークが進むというよりは、仕事自体がなくなってしまうでしょう。

医療系の職種

医療系の職種もテレワークにはあまり向いていないといえます。

診療行為は基本的に対面で行うことが前提ですし、設備や機器がない状態だとできることも限られます。

一部の医療機関では電子カルテを導入し、自宅でも患者のカルテを参照できるようにしていますが、個人情報であるためセキュリティ対策は必須。

参考:女性医師支援|信州大学

オンライン診療や医薬品の通信販売などの促進により、一部業務のテレワーク化が今後進む可能性はありますが、全ての業務でテレワークを行うことは困難でしょう。

製造業の組立・加工

製造業でも組立や加工など、工場現場で働く社員のテレワークは難しいといえます。

業務を行うに当たり、特殊な機械や工具を使用するため、設備のない場所で作業を行うのは現実的ではありません。

仮に遠隔で機器の操作ができたとしても、何かトラブルが起きた際のことを考えると、現場で作業せざるを得ないといえます。

テレワークが可能な職種であるにも関わらず会社が導入しない理由

やり方次第ではテレワークが可能な職種であるにも関わらず、会社が許可してくれないことに不満を感じている人は少なくないでしょう。

納得できない気持ちはわかりますが、テレワーク導入には意外と課題が多く、そう簡単に導入を決めるわけにもいかないのです。

テレワークを会社が導入しない理由についても確認しておきましょう。

セキュリティ面で不安があるため

テレワークを導入するにあたり、セキュリティ面に不安を感じている企業も少なくありません。

引用元;情報通信白書平成29年版|総務省

ネットやSNSが発達した現代社会において、企業機密や個人情報の漏えいが起きれば、瞬く間に拡散され、企業が受ける被害は計り知れないものとなります。

そのため、企業としてはセキュリティ対策に万全を期したいところです。

しかし、社員にテレワークをさせるとなると、管理の目が行き届かないため、うっかりミスに気付きにくくなります。

かといって、情報漏えいのリスクを最小限になるためのシステムを構築するとなれば、かなりの費用がかかるため、そう簡単に決断できることではありません。

結果として、テレワークの導入に踏み切りづらいのです。

業務効率が下がる恐れがあるため

業務効率の低下もテレワーク実施時の悩ましい問題です。

オフィスで一緒に働いていれば、直接業務の指示や依頼ができますが、テレワークの場合は伝達にひと手間がかかります。

スピードが求められる状況においては、ちょっとした遅れが業務に及ぼす影響は大きく、会社の今後を左右しかねません。

また、オフィス以外の場所は、仕事をするために用意された空間ではないので、必要な機器や設備が整っていないのも、業務効率を下げる一因です。

結局、テレワークで完結できなかった作業は、オフィスで行わなければなりません。

社員がサボらないが心配なため

管理する側からは、テレワークだと社員がサボることへの不安もあるようです。

確かに、オフィスでは上司や同僚など他人の目があり、堂々とサボることはできないですし、出勤することで仕事モードに切り替えができている面があるのも否めません。

しかしテレワークとなると、周囲の目がなくなるため、やろうと思えばいくらでも手が抜けます。

他のことをしたいという誘惑に負けず、自分自身で進捗管理をしながら、業務を進めていかなくてはなりません。

テレワーク環境構築にかかる費用負担が大きいため

テレワークはただ社員に許可を出せば、実施できるわけではありません。

テレワーク導入に向けた環境整備も重要で、そのためには費用や労力がかかります。

大企業であればそうした費用も問題なく出せますが、小さな企業にとってはかなりの負担です。

しかも、テレワークを導入したところで、どれだけ業務に良い影響を及ぼすかは未知数。

となれば、導入するのに消極的となるのも致し方ないといえます。

労務管理が難しいため

テレワークには、労務管理が難しいという問題もあります。

労働基準法における労働時間や休日、深夜業に関する規定は、適切な労働時間の管理をするよう使用者に責任づけているといえ、会社は社員の始業・終業時刻を確認し、記録しなければなりません。

参考:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン|厚生労働省

タイムカードや出勤簿で労働時間を記録している場合、テレワーク時は労働者の自己申告となってしまうため、多くも少なくも申告できてしまいます。

また、テレワーク時には、社員が私用で中抜けをすることも考えられますが、稼働状況がチェックできる仕組みがないと、自分に都合の良いように申告ができてしまいます。

社員同士のコミュニケーションが減るため

テレワーク中は黙々と仕事をこなすあまり、社員同士のコミュニケーションが少なくなりがちです。

オフィスで一緒に働いているときは気軽に雑談ができたものの、テレワークとなるとそうもいきません。

ちょっと気分転換に誰かと雑談したいなと思っても、業務に関係ない話題はチャットに流しづらいこともしばしば。

社員同士のコミュニケーションがなくなってしまうと、社内の雰囲気がギクシャクしはじめ、仕事がつまらないものとなってしまうでしょう。

仕事でテレワークを認めてもらいたいなら結果を出すことが大事

もし会社でテレワークを認めてもらいたいのであれば、仕事で結果を出すことが重要です。

テレワークが必ずしもプラスになるかわからない以上、会社が導入に消極的なのは当然のこと。

会社に考え方を改めてもらうには、あなた自身に納得させるだけの発言力が必要となります。

では、どうやって会社での発言力を強めるかというと、仕事で結果を出すことです。仕事で結果が出ていれば、会社に提案を受け入れてもらいやすくなります。

結果を出しているのにも関わらず、テレワーク導入を認めてくれないのであれば、テレワーク可能な会社に転職するとよいでしょう。

会社でしっかりと結果を出せていれば、次の職場を見つけることはそれほど難しくはありません。

また、退職する旨を伝えることで、あなたに辞めてほしくないからと、テレワークを認めてくれる可能性もあるでしょう。

テレワーク向きの職種へ転職する際におすすめの転職サイト

テレワーク向きの職種への転職を考えている場合、希望する職種の求人を多く扱っている転職サイトを選んだんほうが上手くいく可能性が高いといえます

各職種別のおすすめ転職サイトを確認していきましょう。

プログラマー・エンジニアの転職なら|レバテックキャリア

IT・Web系エンジニア・クリエイター専門の転職エージェント。

15年にわたりエンジニアやクリエイターの転職サポートを実施しており、高い実績と豊富なノウハウを保有しています。

現役エンジニアによるGitHubフィードバックや企業別の選考対策など、あなたの市場価値を上げるサポートが強みです。

事務職の転職なら|type転職エージェント

東京・神奈川・千葉・埼玉の求人を中心に扱う転職エージェント。

古くから女性の転職支援を手掛けていることから、事務職など女性の希望が多い職種の求人を幅広く保有。

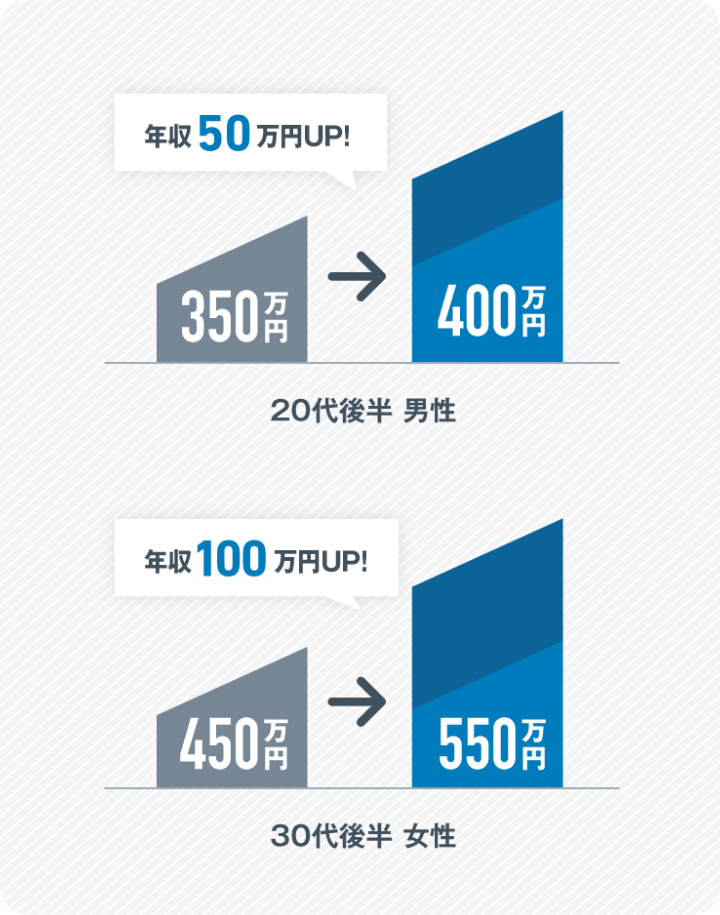

年収交渉も得意としており、ワークライフバランスも満たしつつ、収入を安定させたい方におすすめです。

営業職の転職なら|doda

業界トップクラスの求人数を誇る転職エージェントです。

営業職の業務内容は、業界や提供サービス、顧客先など、さまざまな条件によって大きく変わります。

成果を出すことが求められる営業職においては、自分の力を発揮できる環境選びが大事であり、そのためには、多くの求人を比較しておきたいところです。

であれば、業界1、2位を争う求人数を誇るdodaは打ってつけのサービスといえます。

編集・ライティングの転職なら|マスメディアン

広告・マスコミ関係に特化した転職エージェントです。

出版業界大手の宣伝会議グループが運営しており、広告・Web・マスコミ業界に関する情報量はかなりのもの。

これまでに4万人を超える転職支援の実施で培われたノウハウを活かし、あなたに最適な求人先を紹介してくれます。

この項目で紹介した転職エージェント以外にも、さまざまな企業がサービスを提供していますので、気になる方は下記ツールで自分に合ったエージェントを探してみてください。

まとめ

テレワークは、全ての職種に適用することはできず、実際に導入可能なのは一部の職種のみです。

|

テレワークが向いている職種 |

テレワークが向かない職種 |

|

|

しかし、テレワークに向いている職種だからといって、必ずしも適用がされるとは限りません。

導入するためには、きちんとした準備・環境づくりが必要となり、そこまで時間や費用をかけるほどの効果が、テレワークにあるとは言い切れないからです。

もし会社のテレワークに対する考え方を変えてもらいたいのであれば、仕事で成果を上げましょう。

成果を出していれば、テレワークに関する提案も会社に考慮してもらえるはずです。

会社が認めてくれないようであれば、転職も視野に入れておくとよいでしょう。

仕事で成果が出せていれば、転職活動も有利に進めやすいです。転職活動時に転職サイトを活用する場合は、どういった業界・職種に強いのか確認することをおすすめします。

転職・人材業界に深く関わるディレクターが『今の職場に不満があり、転職を考え始めた方』や『転職活動の進め方がわからない方』へ、最高の転職を実現できる情報提供を目指している。

本記事はキャリズムを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。

※キャリズムに掲載される記事は転職エージェントが執筆したものではありません。

- 新着コラム

- 人気コラム

- おすすめコラム