ベンチャー企業への転職を成功させるためには、どんな失敗のリスクがあるのかを事前に把握しておくことが大切です。

どの業界に転職するにしても情報収集は必要ですが、特にベンチャーへの転職では、情報収集が成功のカギを握ります。

なぜなら、ベンチャーへ転職を志望する方は、憧れや仕事への熱意が動機として挙げられることが多く、他の業界よりも理想と現実の差が生まれやすい からです。

「ベンチャーに行けば自分の能力を活かせる!」

「新しい事業を起こしているベンチャー企業で働くことに憧れる」

「ベンチャー企業ってかっこよさそう」

上記のような動機で転職しようとしている人こそ、しっかりとした情報収集を行い、本当に自分が働きたい職場なのかどうかを知っておく必要があります。

ベンチャー企業に憧れて転職を志望する人は多いですが、転職で失敗する人の割合が大きいことも事実です。

この記事では、ベンチャー企業への転職で失敗する人が多い理由と、失敗する原因別の対処法、転職すべきではない企業の特徴に加え、転職を成功させる秘訣をご紹介します。

おすすめの転職エージェント5社

| エージェント | 求人数 | ポイント | 公式サイト |

|---|---|---|---|

|

★ 5.0

|

公開求人数

11万件

非公開求人数

非公開

|

転職者の3人に1人が年収アップに成功!レジュメ登録してスカウトを待つだけで自分の市場価値がわかる。優秀なコンサルタントを指名することも可能。

|

|

|

★ 4.8

|

公開求人数

38.3万件

非公開求人数

33.5万件

|

まず必ず登録すべき、業界最大手エージェント。圧倒的求人数と内定数で、各業界や職種に精通したキャリアアドバイザーも多数在籍。

|

|

|

★ 4.6

|

公開求人数

7.1万件

非公開求人数

1.4万件

|

人材大手マイナビが運営する転職エージェント。特に20~30代からの支持が高く、有名大手企業から勢いのあるベンチャー企業まで、幅広い求人を保有。

|

|

|

★ 4.2

|

公開求人数

24.2万件

非公開求人数

3.8万件

|

新しい環境にチャレンジしたい方にも、今までのキャリアを活かしたい方にもおすすめの、圧倒的な顧客満足度を誇る最大級の転職エージェント。

|

|

|

★ 4.0

|

公開求人数

300件

非公開求人数

非公開

|

ベンチャー・スタットアップなどIPO前後や成長ステージの企業に強み。東京都内で探したい方や経営層やマネージャー職についたことがある方におすすめ。

|

| エージェント | 相性のいい年代 | 相性のいい地域 | 公式サイト |

|---|---|---|---|

|

★ 5.0

|

20代

30代

40代

50代

|

首都圏

名古屋

大阪

兵庫

福岡

札幌

仙台

その他

|

|

|

★ 4.8

|

20代

30代

40代

50代

|

首都圏

名古屋

大阪

兵庫

福岡

札幌

仙台

その他

|

|

|

★ 4.6

|

20代

30代

40代

50代

|

首都圏

名古屋

大阪

兵庫

福岡

札幌

仙台

その他

|

|

|

★ 4.2

|

20代

30代

40代

50代

|

首都圏

名古屋

大阪

兵庫

福岡

札幌

仙台

その他

|

|

|

★ 4.0

|

20代

30代

40代

50代

|

首都圏

名古屋

大阪

兵庫

福岡

札幌

仙台

その他

|

| エージェント | 評価 | クチコミ | 公式サイト |

|---|---|---|---|

|

★ 5.0

|

|

・情報収集目的で使いましたが、多くのスカウトをもらえました。

・無課金でも年収アップ転職ができるときいて使いました。無料期間を有効活用することをお勧めします。 |

|

|

★ 4.8

|

|

・求人数、セミナーが充実していて、アドバイザーさんのサポートが手厚かったです。

・HPの使い勝手が良く、絞り込み検索機能が使いやすい! |

|

|

★ 4.6

|

|

・面接対策や履歴書添削などを手厚く行ってくれました。

・ハイキャリア向けの求人は少なめですが、未経験分野への転職も可能で、自分の可能性を広げられます。 |

|

|

★ 4.2

|

|

・比較的、業種分けがしっかりとされていて、特定の業種の求人だけを確認できて便利。

・テレビCMや転職サイトの王手企業ということと20代30代向けの求人が多いことから利用しました。 |

|

|

★ 4.0

|

|

・事業成長を支える重要な役割を担い、毎日ワクワクしながら仕事を楽しめています。

・自分だったら絶対選ばない会社でしたけど、本当にベストだと感じています。プロコミットに相談して、本当に良かったです。 |

関連記事:ベンチャー・スタートアップ企業向け転職エージェントおすすめ19選【比較】選び方や特徴・評判を解説

目次

- ベンチャー企業への転職に失敗する8つの理由

- そもそもベンチャー企業とはどのような企業?

- ベンチャー企業への転職に失敗する人の特徴6つ

- ベンチャー企業への転職に成功する人の特徴5つ

- ベンチャー企業に転職する際の6つのリスク

- ベンチャー企業に転職する5つのメリットや魅力

- 上場済みのベンチャー企業へ転職するメリット・デメリット

- ベンチャー企業への転職に向いている人の主な特徴

- ベンチャー企業への転職で求められるスキルや資質・能力

- ベンチャー企業への転職に失敗しないための9つの対策

- 失敗しないベンチャー企業の選び方|ダメベンチャーに共通する7つの特徴

- 転職前にベンチャー企業の情報を集める5つのテクニック

- ベンチャー企業の転職に強いおすすめの転職エージェント

- ベンチャー企業への転職に失敗したときにすべきこと

- ベンチャー企業へ転職する際によくある質問【Q&A】

- ベンチャー企業の転職に失敗する理由と対処法|まとめ

ベンチャー企業への転職に失敗する8つの理由

ベンチャー企業への転職に失敗するのは、事前の情報収集や業界知識の不足が原因であることがほとんどです。

そこで、以下では、ベンチャー企業への転職が失敗する理由についてご説明します。

ベンチャー企業の成長ステージを意識していなかった

一口にベンチャー企業といっても、成長ステージによって特徴が大きく異なります。

ベンチャー企業は大まかに次の段階を経て成長していきます。

- スタートアップ・アーリーステージ

- 成長段階

- 上場前後

- メガベンチャー

「スタートアップ・アーリーステージ」の段階は、最も倒産のリスクが高く、給料が安定していないものの、ストックオプション制度があると上場時に得られるメリットが最も大きいといった特徴があります。

また、「メガベンチャー」に近づいていくほど事業が安定したり、制度が整ったりしますが、ストックオプションの利益を得られる可能性や役員になるチャンスがなくなっていきます。

すでに実力があり、これから儲かる企業を目利きできるのであれば、スタートアップ・アーリーステージを狙っても良いかもしれませんが、安定性や制度の手厚さを考えると、メガベンチャーに近い企業を狙っていったほうが良いでしょう。

また、ベンチャー企業の中には成功して規模が大きくなっていくものもあればその逆もあります。経営が安定している大手企業に比べて倒産のリスクも高いので、最悪の場合職を失ってしまうことも考えられます。

「魅力的な会社だし、これから伸びると思っていたのに全く業績が上がらず不安ばかり」というような失敗談も少なくありません。

社長の人柄だけで転職を決めてしまった

ベンチャーの社長は個性的で魅力的な人が多くいます。

「この社長のもとにいれば成功できそう」と思い転職を決める人もいますが、よっぽど人を見る目があるわけでないなら社長の印象を決定打にしないほうがよいでしょう。

前職での価値観を捨てきれなかった

例えば前職が大企業だと、前職では当たり前にあった仕組みや制度がなくカルチャーショックを覚えることがあります。大企業では当たり前だったことが、ベンチャーでは当たり前でないというのは大いにあることなのです。

ベンチャーというイメージで転職を決めてしまった

- 自由に働けそう

- 優秀な人が多そう

- 成長できそう

上記のイメージは確かに間違ってはいませんが、実際の転職先が抱いていたイメージと同じかどうかは別問題です。スキルや経験が身につく仕事を任せてもらえないかもしれませんし、想像以上にハードワークかもしれません。

成長段階にあるベンチャー企業だと、事務作業などの総務的な仕事も社員それぞれが担当しなければならないことがあります。そういった雑多な仕事に追われ、「想像していたような仕事内容と全然違う!」と感じる人も多いようです。

逆に事業が軌道に乗って成功している企業では分業制が整えられ、決まった仕事しかできずに「もっと色々な仕事ができると思った」というような不満が生まれることがあります。

想像していた仕事内容と違った、というのはベンチャー企業へ転職した人からよく聞かれる言葉です。

実際の労働時間を確認していなかった

スタートアップ企業ではビジネスを軌道に乗せるために必死に働く必要があります。スタートアップは夢もありますが、労働時間が長いなど、実際にどんな苦労があるのかも事前に確かめておきたいところです。

特に成長段階にある企業では個人が担当する仕事量が膨大になるケースがあります。成長段階にあるということは、まだ軌道に乗ってはいないという事でもあり、会社を軌道に乗せるためには社員が一丸となって『頑張る』必要があります。

ベンチャー以外の企業なら、「今日はここまででいいか」と妥協できますが、成長段階のベンチャー企業だとそうはいかないことも多いのです。

社長・上司と合わない

トップとの距離が近いだけに、社長と価値観や考え方が合わなければどんどん働きにくくなっていきます。インターネットに情報が載っていれば事前にチェックしましょう。最近ではFacebook や Twitterを利用し、情報発信している社長も少なくありません。

また、ベンチャー企業は社員数もそこまで多くなく、上司との距離が近いことが多いです。社長クラスの人たちと一緒に働けることはベンチャー企業の良い点でもあるのですが、そういった上の人たちと上手くいかなかった場合に生じるストレスも大きくなってしまいます。

転職先の社風に合わない

仕事の内容やスキルなどがご自身に合っていたとしても、社風が合わない場合には、毎日の出勤がストレスになる可能性があります。例えば、内向的な人が体育会系のノリが強いIT企業に就職した場合などが挙げられるでしょう。

挨拶は全力、先輩への気遣いは必須などをストレスに感じる人も少なくないですよね。

関連記事:転職先が合わないけど、やめてもいい?対応方法や見極めポイントを解説

自己分析がきちんとできていない

自分の強みだけではなく志向性もしっかりと認識しておかないと、実際に入社してから「思っていたのと違う」と感じてしまう可能性があります。

まだ立ち上げて間もないベンチャー企業の場合は、いろいろな制度や仕組みが整っていないことも少なくありません。実際にやりたいと思っていることと、やらなきゃいけない業務・任される役割が、ベンチャー企業だと同じになるとは限らないのです。

ベンチャーという響きにつられて、自身がやりたいと思っていることを都合よく解釈してないか、よくよく考えてみましょう。

関連記事:ベンチャー企業への転職はリスク?転職を失敗しないためのコツを解説

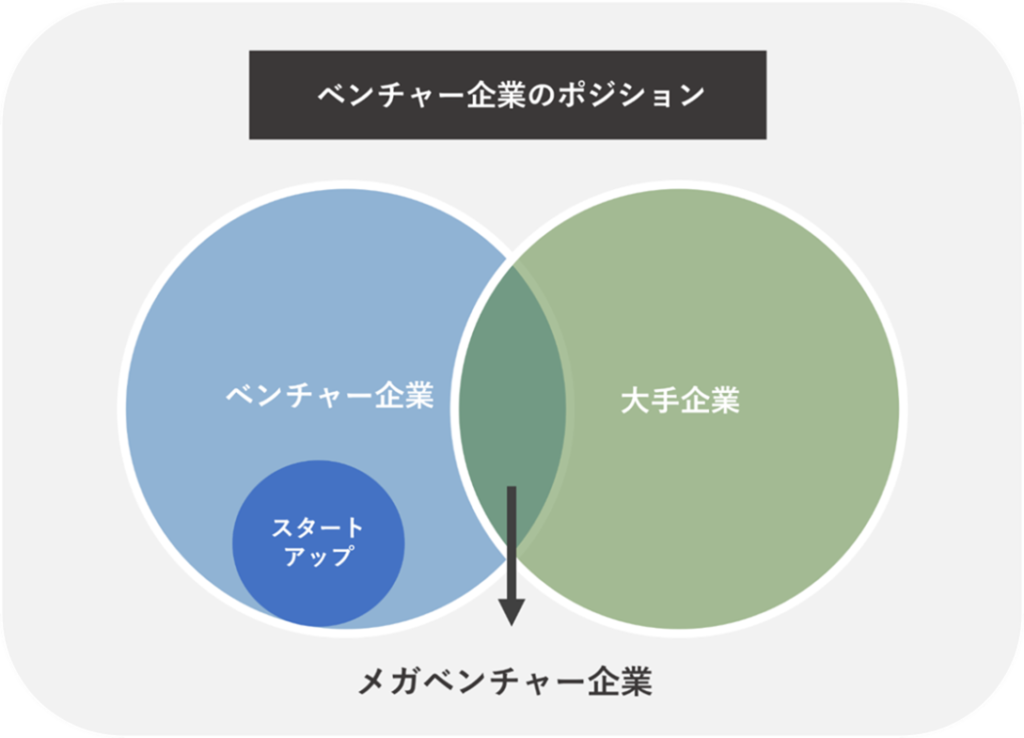

そもそもベンチャー企業とはどのような企業?

ベンチャー企業とはどんな企業なのか、明確な定義は存在しませんが、一般的には独自のアイデアやニッチ産業で頭角を現す、新しいサービスやビジネスを展開する企業とされています。

ベンチャー企業は、安定した事業を目指すのではなく、急成長することを目標にしており、たとえば「5年で株式市場に上場する!」というようなスローガンをかかげていたりします。

基本的には少数精鋭で、スタートアップ時は、社長の友人など縁故採用が行われることが多いのも特徴です。

ベンチャー企業には、企業の規模は比較的小規模ですが、個人の意見が通りやすいため、チャレンジ精神の旺盛な人が集まっています。

ベンチャー企業に転職を考える人は、その名の通り、ある程度冒険心があり、想像力がある人が転職後に伸び伸びと仕事を進めていくことができる可能性があります。

ベンチャー企業と大企業との違い

ベンチャー企業と大企業との違いはまちまちですが、大きくは社会的な信用と認知度の差と言えるでしょう。

他には扱う案件の金額感などもあるでしょう。例えば、大企業の案件は2桁億円の売り上げが見込めるものでなければ、社内の凛議が通らないケースもあります。

また、大企業においては、国が主導する案件や官公庁系、金融、インフラ周りといった一単体の企業では扱いきれないような事業も手掛けているケースもあります。

ベンチャー企業とスタートアップ企業との違い

スタートアップ企業も、ベンチャー企業と似たような意味合いで使われますが、スタートアップはベンチャー企業よりも立ち上げて間もない企業という意味合いで使われます。

スタートアップ企業は、創業2~3年程度の企業で、これから多くの人に認知されるサービスを手掛けているような企業が多い印象です。

ベンチャー企業と中小企業との違い

中小企業といえば、規模の小さな企業をイメージするかと思いますが、中小企業は法律によって定義されているという点が大きな違いです。

中小企業基本法には、以下のように定められています。

| 業種分類 | 定義(資本金の額または出資の総額) | 定義(常時使用する従業員数) |

|---|---|---|

| 製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |

| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |

| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |

| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |

上記のような定義から考えると、ほとんどのベンチャー企業が「中小企業」に属すると言えるでしょう。

ベンチャー企業への転職に失敗する人の特徴6つ

以下では、ベンチャー転職で気を付けたい「転職に失敗する人の特徴」を6つ紹介します。

1.社長に憧れて転職を決める人

ベンチャー企業の社長には、20代や30代で成功した、カリスマ性のある方が多い傾向にあります。そのため「自分もああなりたい」や「あの人についていきたい」など、労働条件などを確認せずに就職してしまうケースも少なくありません。

若くして成功を収める人は、人並外れた努力と実力、体力を持ち合わせている人も多いために、従業員にも同じような働き方を強要し、労働環境がブラックになる可能性があります。

また、実際に企業の運営が成功しているかは、入社しなければわかりません。

2.イメージ先行で転職を決める人

近年は、ベンチャー企業から新しい商品やサービスが生まれることも多く、日々成長を続けるベンチャー企業に憧れを持つ人も多いことでしょう。実際に、ベンチャー企業の中には、自由な社風で、若くして高収入を得ている人も少なくありません。

ただし、全てのベンチャー企業が成功を納めている訳ではなく、成功のイメージだけで転職すると、厳しいノルマや長い労働時間に耐えられなくなる可能性もあります。

そこで転職活動を行う際は、転職エージェントに「自分が働きたい環境」や「企業イメージ」などを相談し、最適な企業を紹介してもらうことが大切です。

決して、イメージだけで転職先を決めることがないようにしましょう。

3.労働条件を確認せずに決める人

ベンチャー企業では、事業が軌道に乗るまでの間は、労働時間や休日などが安定しない可能性があります。

転職してから気がついても、後悔しかできません。必ず確認しておきましょう。

また、転職エージェントを活用することで、自分では気づけない注意点などを教えてもらえるため、おすすめです。

4.労働条件のみで転職先を決める人

一方、労働条件のみで転職先を決めるのも、おすすめできません。

たとえ給与設定が高かったとしても、営業ノルマに対するインセンティブが含まれていたり、残業手当が含まれている可能性もあります。

もちろん、多くのベンチャー企業はホワイトな働き方を推奨していますが、一部にブラックな環境があることも事実です。

転職エージェントなどの第三者機関を通して転職することで、さまざまな就職に関するトラブルやリスクを軽減できるため、おすすめです。

5.自己分析ができない(苦手)な人

ベンチャー企業へ転職する際は、前職とは違った「新しい環境」や「やりたい仕事」を選ぶ方もおられますが、すべてが成功するとは限りません。

現職場よりも、他の企業や仕事が魅力的に感じるということは良くあることですが、実際に転職してみたら「全然違った」といったことにならないように、しっかりと自己分析と調査が必要です。

6.依存体質な人

他社に依存する体質がある方も、ベンチャー企業への転職に失敗する人の特徴の1つです。

なぜなら、ベンチャー企業の仕事においては、個人に裁量が与えられるケースが多いため、自分で解決する能力が求められるからです。

自分では決められない、誰かにやってもらおうと考える人は、ベンチャー企業には不向きと言われています。このような点もしっかりと考慮した上で、転職活動に取り組みましょう。

ベンチャー企業への転職に成功する人の特徴5つ

以下では、ベンチャー企業への転職に成功する人の特徴を5つ紹介します。

1.転職の目的が明確な人

第一に、転職目的が明確であることが、転職活動を行う際に重要です。

次の職場で何を学び、どのようなキャリアを積むかを明確にすることで、転職先のミスマッチを防ぐことも可能です。

また、実際に転職先を選ぶ際にも、応募先を絞り込みやすくなります。

2.実績が豊富な人

前職で実績のある方は、ベンチャー企業へ転職しても活躍できる可能性が高くなるでしょう。

なぜなら、仕事で実績をあげるにはさまざまな工夫と努力が必要で、これらを実行できる実力があるからです。

これは、在籍する企業の規模やポジションの問題ではありません。

実力を発揮できる人は、ステージが変わっても相応の実力を発揮できるはずです。

できるだけ労働環境の良いベンチャー企業に転職するためにも、転職エージェントを活用した「ハイクラス転職」を目指しましょう。

転職エージェント5社

| エージェント | 求人数 | ポイント | 公式サイト |

|---|---|---|---|

リクルートダイレクトスカウト リクルートダイレクトスカウト

★ 4.9

|

公開求人数

16万件

非公開求人数

非公開

|

1か月で平均20件以上のスカウトが届く、年収800万円以上を目指したい方向けのハイクラス特化エージェント。簡単レジュメ登録をして待つだけでOK。

|

|

ビズリーチ ビズリーチ

★ 4.8

|

公開求人数

10.6万件

非公開求人数

非公開

|

転職者の3人に1人が年収アップに成功!レジュメ登録してスカウトを待つだけで自分の市場価値がわかる。優秀なコンサルタントを指名することも可能。

|

|

★ 4.5

|

公開求人数

4.8万件

非公開求人数

1.8万件

|

【とりあえず登録!安心の大手】特に20~30代からの支持が高く、有名大手企業から勢いのあるベンチャー企業まで、幅広い求人を保有。

|

|

★ 4.2

|

公開求人数

36.5万件

非公開求人数

26.8万件

|

まず必ず登録すべき、業界最大手エージェント。圧倒的求人数と内定数で、各業界や職種に精通したキャリアアドバイザーも多数在籍。

|

|

|

doda

★ 4.0

|

公開求人数

21.4万件

非公開求人数

3.3万件

|

新しい環境にチャレンジしたい方にも、今までのキャリアを活かしたい方にもおすすめの、圧倒的な顧客満足度を誇る最大級の転職エージェント。

|

| エージェント | 相性のいい年代 | 相性のいい地域 | 公式サイト |

|---|---|---|---|

リクルートダイレクトスカウト リクルートダイレクトスカウト

★ 4.9

|

20代

30代

40代

50代

|

首都圏

名古屋

大阪

兵庫

福岡

札幌

仙台

その他

|

|

ビズリーチ ビズリーチ

★ 4.8

|

20代

30代

40代

50代

|

首都圏

名古屋

大阪

兵庫

福岡

札幌

仙台

その他

|

|

★ 4.5

|

20代

30代

40代

50代

|

首都圏

名古屋

大阪

兵庫

福岡

札幌

仙台

その他

|

|

★ 4.2

|

20代

30代

40代

50代

|

首都圏

名古屋

大阪

兵庫

福岡

札幌

仙台

その他

|

|

|

doda

★ 4.0

|

20代

30代

40代

50代

|

首都圏

名古屋

大阪

兵庫

福岡

札幌

仙台

その他

|

| エージェント | 評価 | クチコミ | 公式サイト |

|---|---|---|---|

リクルートダイレクトスカウト リクルートダイレクトスカウト

★ 4.9

|

|

・スムーズに年収の上がる転職ができたので、無駄な時間がかからなくて使い勝手が良かったです。

・エージェント担当の方の機械的な対応に「仕事感がある」と感じた。 |

|

ビズリーチ ビズリーチ

★ 4.8

|

|

・7年勤めた会社から転職する際に利用しました。登録後の無料期間で多くのスカウトをもらえました。

・まだ転職前ですが、市場における自分の価値を認識できたので有意義だと感じています。 |

|

★ 4.5

|

|

・面接対策や履歴書添削などを手厚く行ってくれました。

・ハイキャリア向けの求人は少なめですが、未経験分野への転職も可能で、自分の可能性を広げられます。 |

|

★ 4.2

|

|

・求人数、セミナーが充実していて、アドバイザーさんのサポートが手厚かったです。

・HPの使い勝手が良く、絞り込み検索機能が使いやすい! |

|

|

doda

★ 4.0

|

|

・比較的、業種分けがしっかりとされていて、特定の業種の求人だけを確認できて便利。

・テレビCMや転職サイトの王手企業ということと20代30代向けの求人が多いことから利用しました。 |

3.責任感のある人

ベンチャー企業では、年齢やキャリアに関わらず、個々に裁量権を与えて責任感のある仕事を任せる傾向にあります。

そこで、ベンチャー企業に転職する人には、強い責任感が求められます。

ベンチャー企業は、大手企業と比較して組織が小さく、仕事の幅も広いために、自分で考えて行動し、責任をもって課題解決に取り組む姿勢が大切です。

4.成長意欲の強い人

ベンチャー企業は成長段階にある企業も多いため、さまざまな問題や課題を克服しながら仕事に取り組める、成長意欲の強い人が向いていると言えるでしょう。

逆に、ルーティン業務を好む「安定志向の強い人」は不向きともいえます。

たとえ失敗しても、めげずに前向きな姿勢を持ち、失敗から学び成長できる人材が求められます。

5.自己管理能力の高い人

ベンチャー企業の仕事は、ときにハードワークになることもあるでしょう。

そこで、どれだけ忙しくても、いつでも高いパフォーマンスを発揮できる「自己管理能力」の高い人はベンチャー企業でも活躍できる可能性が高い人材です。

自己管理能力は、社会人にとって重要な能力の1つですが、なかなか高めるのが難しい能力でもあります。

そこで、普段から規則正しい生活を送り、何事にも積極的に取り組む姿勢を癖づけましょう。

おすすめの転職エージェント5社

| エージェント | 求人数 | ポイント | 公式サイト |

|---|---|---|---|

|

★ 5.0

|

公開求人数

11万件

非公開求人数

非公開

|

転職者の3人に1人が年収アップに成功!レジュメ登録してスカウトを待つだけで自分の市場価値がわかる。優秀なコンサルタントを指名することも可能。

|

|

|

★ 4.8

|

公開求人数

38.3万件

非公開求人数

33.5万件

|

まず必ず登録すべき、業界最大手エージェント。圧倒的求人数と内定数で、各業界や職種に精通したキャリアアドバイザーも多数在籍。

|

|

|

★ 4.6

|

公開求人数

7.1万件

非公開求人数

1.4万件

|

人材大手マイナビが運営する転職エージェント。特に20~30代からの支持が高く、有名大手企業から勢いのあるベンチャー企業まで、幅広い求人を保有。

|

|

|

★ 4.2

|

公開求人数

24.2万件

非公開求人数

3.8万件

|

新しい環境にチャレンジしたい方にも、今までのキャリアを活かしたい方にもおすすめの、圧倒的な顧客満足度を誇る最大級の転職エージェント。

|

|

|

★ 4.0

|

公開求人数

300件

非公開求人数

非公開

|

ベンチャー・スタットアップなどIPO前後や成長ステージの企業に強み。東京都内で探したい方や経営層やマネージャー職についたことがある方におすすめ。

|

| エージェント | 相性のいい年代 | 相性のいい地域 | 公式サイト |

|---|---|---|---|

|

★ 5.0

|

20代

30代

40代

50代

|

首都圏

名古屋

大阪

兵庫

福岡

札幌

仙台

その他

|

|

|

★ 4.8

|

20代

30代

40代

50代

|

首都圏

名古屋

大阪

兵庫

福岡

札幌

仙台

その他

|

|

|

★ 4.6

|

20代

30代

40代

50代

|

首都圏

名古屋

大阪

兵庫

福岡

札幌

仙台

その他

|

|

|

★ 4.2

|

20代

30代

40代

50代

|

首都圏

名古屋

大阪

兵庫

福岡

札幌

仙台

その他

|

|

|

★ 4.0

|

20代

30代

40代

50代

|

首都圏

名古屋

大阪

兵庫

福岡

札幌

仙台

その他

|

| エージェント | 評価 | クチコミ | 公式サイト |

|---|---|---|---|

|

★ 5.0

|

|

・情報収集目的で使いましたが、多くのスカウトをもらえました。

・無課金でも年収アップ転職ができるときいて使いました。無料期間を有効活用することをお勧めします。 |

|

|

★ 4.8

|

|

・求人数、セミナーが充実していて、アドバイザーさんのサポートが手厚かったです。

・HPの使い勝手が良く、絞り込み検索機能が使いやすい! |

|

|

★ 4.6

|

|

・面接対策や履歴書添削などを手厚く行ってくれました。

・ハイキャリア向けの求人は少なめですが、未経験分野への転職も可能で、自分の可能性を広げられます。 |

|

|

★ 4.2

|

|

・比較的、業種分けがしっかりとされていて、特定の業種の求人だけを確認できて便利。

・テレビCMや転職サイトの王手企業ということと20代30代向けの求人が多いことから利用しました。 |

|

|

★ 4.0

|

|

・事業成長を支える重要な役割を担い、毎日ワクワクしながら仕事を楽しめています。

・自分だったら絶対選ばない会社でしたけど、本当にベストだと感じています。プロコミットに相談して、本当に良かったです。 |

ベンチャー企業に転職する際の6つのリスク

ベンチャー企業への転職はメリットだけではありません。

もちろん、リスクもありますのが、メリットとリスクを比較してベンチャー企業に転職してもいいのか判断しましょう。

1.倒産の可能性がある

ベンチャー企業は大企業よりも企業体力が少ないことは十分に考えられるでしょう。

創業した会社は3年以内に70%が倒産すると言われており、将来性のないベンチャー企業に転職してしまえば、倒産やリストラの結果になってしまうことも起こり得ます。

2.実力や結果がより求められる

ベンチャー企業では実力や結果がより強く求められます。

人によっては、このことが大きなプレッシャーになり、働きすぎや大きな心労に繋がります。

メリットで結果を出せば昇格しやすいですが、反対についていけないと苦労するデメリットもあるのです。

3.多忙で労働条件が厳しい会社も多い

ベンチャー企業では業務が多岐にわたりとても忙しく、正しい労働時間の管理や賃金の支払いが行われていないケースも考えられます。

いわゆるブラック企業ですが、労働条件が悪いブラック企業は、ベンチャー企業の中に紛れていることも大いに考えられます。

4.福利厚生が整っていないことも多い

福利厚生が整っていないベンチャー企業も少なくありません。

大手企業では当たり前のように受けられていた手当などが、ベンチャー企業では何もないということはあり得るでしょう。

特にベンチャー企業では、退職金制度を導入していない企業も少なくありません。

その代わりにストックオプションや昇給のしやすさがありますが、意外な部分で後悔しないように、転職前にしっかりリサーチしておきましょう。

5.社会的信用やネームバリューが薄れる

ローンを組めなくなるなどの実害はほぼないので気持ちの問題に近いのですが、大手企業からベンチャー企業に転職することで、社名でのアピールがしにくくなります。

ビジネスパーソンとしてスキルや経験を身につけて、自分自身が魅力的な人になっていく必要があります。

6.年収はさほど高くならない

ベンチャー企業は裁量権が与えられるため年収が高いと一般的には思われがちですが、決してそんなことはありません。

新規ビジネスが軌道に乗り、巨額の売り上げを出していればもっと高い年収提示も可能性はありますが、売り上げや利益はさらなる投資に使われる為、従業員に還元されるのはもっと後になってからだと思っておくのが賢明です。

大企業ほど潤沢な資本がないので、設立後間もないほど給料は安くなりがちです。

現在大企業で勤めている人にとっては最大の障壁になりかねません。ご家族などの反対も考えられるため、自分の意志だけで簡単には決められない可能性もあります。

大企業の方が圧倒的に年収は高いですから、金銭面に期待しているとベンチャー企業への転職はお勧めできません。

関連記事:「ベンチャー企業はやめとけ」と言われる理由|向いている人・向いていない人の特徴

ベンチャー企業に転職する5つのメリットや魅力

続いて、ベンチャー企業へ転職するメリットや魅力について解説します。

リスクを踏まえたうえで、自身の市場価値を上げたい人にはベンチャー企業は理想の職場といえます。

その理由について解説します。

1.スキルアップや色々な経験ができる

ベンチャー企業は実力主義で、より結果を求められたり、幅広い仕事、重要な仕事を任せられることも多いです。

1人1人の従業員が責任を持って働くことで、その人のビジネスパーソンとしてのスキルアップに繋がることも大いにあるでしょう。

自分自身がビジネスパーソンとして成長しておくことは、仮に今後も転職するとしてもきっとプラスに働きますし、ベンチャー企業での経験を元に独立する人も少なくありません。

2.裁量を持ってある程度自由に働きやすい

大企業では細かいルールが決められており、毎日指示される内容を淡々とこなすということも多かったでしょう。

一方のベンチャー企業では、細かい決まりはなく、ある程度自分で考えて行動するシーンも数多く出てきます。

自由を感じられることもありますので、働くことに窮屈さを感じていた方には良いかもしれません。

3.経営陣との距離が違い

ベンチャー企業の従業員は数名~多くても十数名なので、経営陣が同じオフィス内にいることも多いです。

新しいアイデアや会社に対する要望などがあれば、直接伝えることもでき、しっかり受け入れられれば反映されるのも早いでしょう。

自分の発信で会社の発展や改善につながった時は、今までにない喜びを感じることができるでしょう。

4.昇給や昇進が早いケースも多い

大手企業では10年ほど働いて、やっと役職がついて給料も上がっていくようなことも少なくありません。

ベンチャー企業では、結果やアイデアなどを出すことで出世や昇給もしやすいと言えます。さらにスタートアップの企業であれば、創業メンバーがそのまま役員になることも多いですね。

会社の成長具合によっては、転職からわずか1年で重要な役割を与えられ、給料も大きく上がったなんてことも考えられるでしょう。

5.ストックオプション制度があるケースもある

スタートアップ段階の企業に入社し相応の活躍をした場合、ストックオプション制度による見返りが返ってくることもあります。

具体的な金額は株式公開時の時価総額にもよりますが、多額の報酬を得ることになるでしょう。

ただし、本人に実力があり、なおかつ将来性のある企業を見極められないといつまでも安い給料で働き続けることになる可能性も十分にあります。

おすすめの転職エージェント5社

| エージェント | 求人数 | ポイント | 公式サイト |

|---|---|---|---|

|

★ 5.0

|

公開求人数

11万件

非公開求人数

非公開

|

転職者の3人に1人が年収アップに成功!レジュメ登録してスカウトを待つだけで自分の市場価値がわかる。優秀なコンサルタントを指名することも可能。

|

|

|

★ 4.8

|

公開求人数

38.3万件

非公開求人数

33.5万件

|

まず必ず登録すべき、業界最大手エージェント。圧倒的求人数と内定数で、各業界や職種に精通したキャリアアドバイザーも多数在籍。

|

|

|

★ 4.6

|

公開求人数

7.1万件

非公開求人数

1.4万件

|

人材大手マイナビが運営する転職エージェント。特に20~30代からの支持が高く、有名大手企業から勢いのあるベンチャー企業まで、幅広い求人を保有。

|

|

|

★ 4.2

|

公開求人数

24.2万件

非公開求人数

3.8万件

|

新しい環境にチャレンジしたい方にも、今までのキャリアを活かしたい方にもおすすめの、圧倒的な顧客満足度を誇る最大級の転職エージェント。

|

|

|

★ 4.0

|

公開求人数

300件

非公開求人数

非公開

|

ベンチャー・スタットアップなどIPO前後や成長ステージの企業に強み。東京都内で探したい方や経営層やマネージャー職についたことがある方におすすめ。

|

| エージェント | 相性のいい年代 | 相性のいい地域 | 公式サイト |

|---|---|---|---|

|

★ 5.0

|

20代

30代

40代

50代

|

首都圏

名古屋

大阪

兵庫

福岡

札幌

仙台

その他

|

|

|

★ 4.8

|

20代

30代

40代

50代

|

首都圏

名古屋

大阪

兵庫

福岡

札幌

仙台

その他

|

|

|

★ 4.6

|

20代

30代

40代

50代

|

首都圏

名古屋

大阪

兵庫

福岡

札幌

仙台

その他

|

|

|

★ 4.2

|

20代

30代

40代

50代

|

首都圏

名古屋

大阪

兵庫

福岡

札幌

仙台

その他

|

|

|

★ 4.0

|

20代

30代

40代

50代

|

首都圏

名古屋

大阪

兵庫

福岡

札幌

仙台

その他

|

| エージェント | 評価 | クチコミ | 公式サイト |

|---|---|---|---|

|

★ 5.0

|

|

・情報収集目的で使いましたが、多くのスカウトをもらえました。

・無課金でも年収アップ転職ができるときいて使いました。無料期間を有効活用することをお勧めします。 |

|

|

★ 4.8

|

|

・求人数、セミナーが充実していて、アドバイザーさんのサポートが手厚かったです。

・HPの使い勝手が良く、絞り込み検索機能が使いやすい! |

|

|

★ 4.6

|

|

・面接対策や履歴書添削などを手厚く行ってくれました。

・ハイキャリア向けの求人は少なめですが、未経験分野への転職も可能で、自分の可能性を広げられます。 |

|

|

★ 4.2

|

|

・比較的、業種分けがしっかりとされていて、特定の業種の求人だけを確認できて便利。

・テレビCMや転職サイトの王手企業ということと20代30代向けの求人が多いことから利用しました。 |

|

|

★ 4.0

|

|

・事業成長を支える重要な役割を担い、毎日ワクワクしながら仕事を楽しめています。

・自分だったら絶対選ばない会社でしたけど、本当にベストだと感じています。プロコミットに相談して、本当に良かったです。 |

上場済みのベンチャー企業へ転職するメリット・デメリット

キャリアが浅い人は安定した環境で実力をつけていけるが、ストックオプション制度や高いポジションへの出世などの恩恵がなくなるので旨味はそこまでないかもしれません。

メガベンチャーにはベンチャースピリットを持った大企業のような特徴があります。安定した環境で実力を積み重ねて行きたい人に向いています。

メリット

未上場のベンチャー企業よりは安定している

例えば未上場のベンチャー企業だと市場か技術が関連している事業を1つか2つ持っているだけなので、外資の参入や大手との競合になってしまうと簡単に吹き飛び、稼ぎになる事業が一発で消えることもあります。

しかしメガベンチャーの場合、ソーシャルゲームやインターネット広告、SNSなど関連性が低い事業をいくつか保持しているため、どれか一つが潰れても外の事業がそれをカバーしてくれます。

フラットな社風と会社のネームバリューの両方を得られる

上場していれば大企業のようなネームバリューを得られ、なおかつフラットな職場で働けます。

大企業のような不合理や理不尽は嫌だけど、会社のネームバリューも捨てられないという人は上場したベンチャー企業を狙うと良いかもしれません。

大手企業よりも業務の幅が広い

人数が大企業よりも少なくベンチャースピリットを持っていることもあり、幅広い業務に携われます。

毎日のルーティン業務に嫌気が差している人にとっては大きなやりがいにつながるでしょう。

大手企業よりも出世しやすい

アーリーステージの企業ほどではないにせよ、若いうちに責任のあるポジションを任せてくれる可能性は大企業よりもあります。

経営基盤が安定していれば非上場企業よりも倒産の可能性が少ないので、安心して出世競争に挑めます。

福利厚生が充実している

手厚い福利厚生の恩恵を受けたかったり、充実した社内教育でじっくりと実力をつけていきたかったりする場合は上場したベンチャー企業へ転職すると良いでしょう。

逆に実力もないままアーリーステージの企業に行ってしまうと、結果を出せずに待遇がどんどん悪くなるといったことにもなりかねません。

デメリット

ストックオプション制度の恩恵を受けられない

上場したベンチャー企業へ行ってもあまり旨味がない理由はここにあります。

特に大企業から上場ベンチャー企業へ転職する場合、金銭面だけで考えるとメリットはなくなるかむしろ損するぐらいです。

未上場ベンチャーより出世しにくい

役員ポストにはすでにスタートアップの時期にいた人たちで埋まっているので、出世の限度が限られている場合もあります。

役員を目指すのであれば、実力をつけて最初から役員として入社するか、スタートアップ時点で入社し、活躍するしかないでしょう。

大企業よりは安定していない

保有している事業の数や参入障壁の高さ、内部留保の潤沢さを考えると伝統的な大企業のほうが盤石と言えます。

大企業が潰れると多くの国民の生活に支障が出るため、JALのように政府に守ってもらえることもあります。この安定感は中小企業ではまずありえないでしょう。

関連記事:ベンチャー企業の年収を徹底解説!リスクやメリット、特徴も紹介

ベンチャー企業への転職に向いている人の主な特徴

では、ベンチャー企業への転職を志望する人が、どのようなマインドを持っているのか見てみましょう。

これらに当てはまるマインドを持っている人は、しっかりと情報収集をする必要があると言えます。

成長意欲が高い人

新しい事業を起こすベンチャー企業で働くことによって、色々なスキルを身につけ成長したいと考える人は多くいます。

たしかに、ベンチャー企業の特徴として、上司も部下も関係なくアイデアを出したり、討論したりする雰囲気があり、そういった環境で働くことは自身の成長に繋がることは事実です。

自由な社風の方が良い人

ベンチャー企業の中には出社時間が決まっていなかったり、会社に行かなくても仕事さえしていれば良かったりと、自由な社風の企業が多く見られます。

また、新入社員でもベテランでも関係なく発言権があったり、良いアイデアはすぐに取り入れてもらえたりと、良い意味で自由な雰囲気に惹かれる人は多いです。

評価される機会が欲しい人

ベンチャー企業の中には実力主義を採用している企業も少なくありません。

年齢に関係なく、仕事のできる人、良いアイデアを出せる人、技術を持っている人は評価されやすいので、「若いというだけで、どれだけ良い仕事をしても役職につけない」というような悩みを抱えている人にとって、ベンチャー企業の実力主義は魅力的に映るでしょう。

責任ある大きな仕事がしたい人

特にスタートアップ企業の場合、会社を成長させるためには社員一人一人が貢献する必要があり、その分責任も大きくなります。

そういった環境に身を置いて、責任の大きな仕事をしたいと考える人も少なくありません。

固定概念にとらわれない人

固定概念にとらわれずに、疑う力が強い人はベンチャー企業で活躍できるでしょう。

新たなサービス開発に携わる場面や売り上げを上げるための施策を考えるときに、今まで当たり前だと思っていたことに対して疑問に思い、行動できる方は重宝されるでしょう。

ベンチャー企業への転職で求められるスキルや資質・能力

ベンチャー企業のいいところ・悪いところを整理してもらったところで、ここからはベンチャー企業が求めている主な人物像をご紹介します。

一方、全くこれらの素質を持ち合わせていないという方は、そもそもベンチャー企業と合わずに上記のデメリットばかりが目に付くかもしれません。

ベンチャー企業への転職を一旦考え直して今の職場を続けることや、大手企業への転職も視野に入れた方が良いかもしれません。

年齢・ポテンシャル

ベンチャー企業は基本的には従業員が全体的に若く、経営者ですら20代でもおかしくありません。

年齢で全てを判断することは良くありませんが、それでもベンチャー企業への転職であれば年齢がシビアになる部分も多いでしょう。

30代を超えれば、ベンチャー企業の中では高齢~最年長になることもあり得るので、場合によっては年齢によってふるいをかけられることもあります。

逆に若い方であれば、たとえ能力や経験が無くても、人柄・やる気・コミュニケーション能力などで採用されることは大いにあります。

一方、これから上場を目指すベンチャー企業などで役員採用をしていている場合、年齢問わずに経験・実績がある人材を求めているケースが多いです。

チャレンジ精神

ベンチャー企業の『ベンチャー』のそもそもの意味は、『冒険的』を意味します。

創業自体が挑戦ですし、今後も時代の変化に応じ新しいサービスや商品を取り入れることも多いでしょう。

チャレンジ精神がある方は、このようなベンチャー企業の体質とよく合いますし、就職面接でも好感を持たれます。実際に「学生時代に新しく何を作った」「前職で新しい○○を取り入れた」など、実際に言語化して伝えられるとなお良いですね。

柔軟性

上とも関連していますが、ベンチャー企業は新しいことにドンドン挑戦していきます。それだけ変化も激しい職場ですから、『安定』や『コツコツ』などを仕事に求めている方は、会社の変化に振り回されてしまうかもしれません。

どのような環境でもある程度対応できるような柔軟性があると受け入れられやすいでしょう。

例えば、転職を多くしている人でも、「技術を身に付けたくて転職しました」などと、変化や挑戦を求めたポジティブな理由での転職であれば、ベンチャー企業には『面白い人材』と評価されるかもしれません。

想像力と発言力

このようにベンチャー企業では新しいことを積極的に取り入れるので、従業員1人1人のアイデアもより求められてきます。「こうなったらいいのに…」と、考えることが多い方は、ベンチャー企業で形にできるチャンスかもしれませんね。

併せて自分の考えをしっかり社長や上司に伝えられる、発言力と積極性があるとより受け入れられやすいですね。就職面接でも、型にはまったテンプレートのような対応だけをするのではなく、自分の想いなどを伝えてみるのも1つの秘訣です。

結果にコミットする力

ベンチャー企業ではより結果が問われます。

個人に当てはめると、結果がなかなか出せないことで会社に付いていけずに苦労しますし、会社の視点でいえば、限られた従業員の1人がなかなか結果を出せないことで会社の成長スピードも遅くなってしまいます。

おすすめの転職エージェント5社

| エージェント | 求人数 | ポイント | 公式サイト |

|---|---|---|---|

|

★ 5.0

|

公開求人数

11万件

非公開求人数

非公開

|

転職者の3人に1人が年収アップに成功!レジュメ登録してスカウトを待つだけで自分の市場価値がわかる。優秀なコンサルタントを指名することも可能。

|

|

|

★ 4.8

|

公開求人数

38.3万件

非公開求人数

33.5万件

|

まず必ず登録すべき、業界最大手エージェント。圧倒的求人数と内定数で、各業界や職種に精通したキャリアアドバイザーも多数在籍。

|

|

|

★ 4.6

|

公開求人数

7.1万件

非公開求人数

1.4万件

|

人材大手マイナビが運営する転職エージェント。特に20~30代からの支持が高く、有名大手企業から勢いのあるベンチャー企業まで、幅広い求人を保有。

|

|

|

★ 4.2

|

公開求人数

24.2万件

非公開求人数

3.8万件

|

新しい環境にチャレンジしたい方にも、今までのキャリアを活かしたい方にもおすすめの、圧倒的な顧客満足度を誇る最大級の転職エージェント。

|

|

|

★ 4.0

|

公開求人数

300件

非公開求人数

非公開

|

ベンチャー・スタットアップなどIPO前後や成長ステージの企業に強み。東京都内で探したい方や経営層やマネージャー職についたことがある方におすすめ。

|

| エージェント | 相性のいい年代 | 相性のいい地域 | 公式サイト |

|---|---|---|---|

|

★ 5.0

|

20代

30代

40代

50代

|

首都圏

名古屋

大阪

兵庫

福岡

札幌

仙台

その他

|

|

|

★ 4.8

|

20代

30代

40代

50代

|

首都圏

名古屋

大阪

兵庫

福岡

札幌

仙台

その他

|

|

|

★ 4.6

|

20代

30代

40代

50代

|

首都圏

名古屋

大阪

兵庫

福岡

札幌

仙台

その他

|

|

|

★ 4.2

|

20代

30代

40代

50代

|

首都圏

名古屋

大阪

兵庫

福岡

札幌

仙台

その他

|

|

|

★ 4.0

|

20代

30代

40代

50代

|

首都圏

名古屋

大阪

兵庫

福岡

札幌

仙台

その他

|

| エージェント | 評価 | クチコミ | 公式サイト |

|---|---|---|---|

|

★ 5.0

|

|

・情報収集目的で使いましたが、多くのスカウトをもらえました。

・無課金でも年収アップ転職ができるときいて使いました。無料期間を有効活用することをお勧めします。 |

|

|

★ 4.8

|

|

・求人数、セミナーが充実していて、アドバイザーさんのサポートが手厚かったです。

・HPの使い勝手が良く、絞り込み検索機能が使いやすい! |

|

|

★ 4.6

|

|

・面接対策や履歴書添削などを手厚く行ってくれました。

・ハイキャリア向けの求人は少なめですが、未経験分野への転職も可能で、自分の可能性を広げられます。 |

|

|

★ 4.2

|

|

・比較的、業種分けがしっかりとされていて、特定の業種の求人だけを確認できて便利。

・テレビCMや転職サイトの王手企業ということと20代30代向けの求人が多いことから利用しました。 |

|

|

★ 4.0

|

|

・事業成長を支える重要な役割を担い、毎日ワクワクしながら仕事を楽しめています。

・自分だったら絶対選ばない会社でしたけど、本当にベストだと感じています。プロコミットに相談して、本当に良かったです。 |

ベンチャー企業への転職に失敗しないための9つの対策

ベンチャー企業への失敗を避けるには、失敗するパターンを事前にある程度把握し対策をしていくことです。

ここでは具体的にどんな行動をしていけばよいのかについて、いくつか案を提示します。

リスクを恐れない

リスクは怖いけど挑戦はしたいというぐらいの気持ちでは、大きく成功することはありません。大きく成功したくないのであれば、わざわざリスクが高い企業に飛び込む意味はなくなります。

不自由を常と思うぐらいの心構えがないと厳しいかもしれません。

キャリアビジョンを明確にする

最終的にどう働いていきたいのかを明確にしましょう。そしてゴールから逆算してどんな企業に転職するか当たりをつけていきます。

例えばベンチャーの役員になりたい人がいたとしましょう。最初の転職でメガベンチャーに行き経験を積んだのち、見込みのあるスタートアップや成長段階の企業を目指すことで、過去の経験を活かしながら役員を狙えます。

もしくは最初から役員として転職することになるかもしれません。目標から逆算して考える思考が大切です。

転職目的を明確にする

転職に何を求めているのかを明確にしましょう。

例えば裁量権が与えられるからベンチャーに行きたい人がいたとします。

しかし、裁量権が欲しいだけであればベンチャースピリットを持つ大手企業でもよいことになり、必然性があるとも言えません。

さらに、裁量権が欲しいという動機を深掘りしていくと、今の仕事がルーティーンでやりがいがないという不満が出てくるかもしれません。

このように自分が感じている不満や希望を掘り下げて、心の底で何を欲しがっているのかを明確にしていきましょう。

目的に合った会社を選ぶ

目的が明確になれば、選ぶべき企業が見えてきます。ベンチャー企業の成長ステージや企業が持っている技術・知識などを参考にし、最もキャリアを積めるような選択をしていきましょう。

企業の生きた情報を収集する

転職で企業と求職者のミスマッチはよくあることなので、「こんなはずじゃなかったのに…」と後悔しないためにも、現場に近い情報を集めておきたいところです。

働き方に注目してみる

各々にとって、理想の年収や使用したいスキルなどがあると思いますが、休日日数や業務時間、在宅勤務が可能か否かなどの『働き方』に注目してみましょう。

現代、『働き方改革』が話題になっているように、どのようにして幸せをつかみ取るかといった考え方が現れています。

年収やスキルなど、以前は重要視されていた考え方と別の視点から見ることによって、本当に自分が大切にしたいものが見えてくるかもしれません。

逆に言えば、働き方を考えずに転職をすると、いつまでも不満を抱き続け、転職を繰り返さなくてはいけなくなる可能性もあります。

逆質問でイメージと現実の差を埋める

自分から企業側へ質問をする『逆質問』をして、イメージと現実のギャップを埋めましょう。人間は辛い状況にあるとき、新しいものを希望的に捉えてしまう傾向にあります。

「いまの会社は辛いけど、ここは楽しいはず!」と考えてもよいですが、「本当にそうなのか?新しい会社で起こるであろう辛いことを見逃していないか?」も捉えなくてはいけません。

そして、気になった部分はどんどん質問していき、転職してから「こんなはずじゃなかった…。」という事態にならないようにしましょう。

転職エージェントに相談する

将来性のあるベンチャー企業を見抜くのはなかなか大変です。

技術や業界動向に精通する、どんなベンチャーキャピタルが出資しているのか把握するなど、確かめるべきことがたくさんあります。

すべてを自分でチェックできそうになければ、ベンチャー企業の転職に強い転職エージェントの知恵を借りるとよいでしょう。

エージェントは業界の事情に精通しており、あなたの志向に合った企業を紹介してくれます。ミスマッチを防ぐための情報収集として利用してみてはいかがでしょうか。

自分から働きかけたり提案を行なったりする

ベンチャー企業は変化のスピードが早く柔軟性があることが特徴なので、自ら会社をよくするための提案をすることで、不満を解消できる可能性があります。基本的にベンチャーの経営者は成長に貪欲なため、会社に必要なことだと判断されれば、普通の会社よりも通りやすいです。

会社をよくすることに積極的な姿勢も好ましいと感じてもらえる場合が多いので、職場が働きやすくなると同時に、自分の評価を上げることができるでしょう。

おすすめの転職エージェント5社

| エージェント | 求人数 | ポイント | 公式サイト |

|---|---|---|---|

|

★ 5.0

|

公開求人数

11万件

非公開求人数

非公開

|

転職者の3人に1人が年収アップに成功!レジュメ登録してスカウトを待つだけで自分の市場価値がわかる。優秀なコンサルタントを指名することも可能。

|

|

|

★ 4.8

|

公開求人数

38.3万件

非公開求人数

33.5万件

|

まず必ず登録すべき、業界最大手エージェント。圧倒的求人数と内定数で、各業界や職種に精通したキャリアアドバイザーも多数在籍。

|

|

|

★ 4.6

|

公開求人数

7.1万件

非公開求人数

1.4万件

|

人材大手マイナビが運営する転職エージェント。特に20~30代からの支持が高く、有名大手企業から勢いのあるベンチャー企業まで、幅広い求人を保有。

|

|

|

★ 4.2

|

公開求人数

24.2万件

非公開求人数

3.8万件

|

新しい環境にチャレンジしたい方にも、今までのキャリアを活かしたい方にもおすすめの、圧倒的な顧客満足度を誇る最大級の転職エージェント。

|

|

|

★ 4.0

|

公開求人数

300件

非公開求人数

非公開

|

ベンチャー・スタットアップなどIPO前後や成長ステージの企業に強み。東京都内で探したい方や経営層やマネージャー職についたことがある方におすすめ。

|

| エージェント | 相性のいい年代 | 相性のいい地域 | 公式サイト |

|---|---|---|---|

|

★ 5.0

|

20代

30代

40代

50代

|

首都圏

名古屋

大阪

兵庫

福岡

札幌

仙台

その他

|

|

|

★ 4.8

|

20代

30代

40代

50代

|

首都圏

名古屋

大阪

兵庫

福岡

札幌

仙台

その他

|

|

|

★ 4.6

|

20代

30代

40代

50代

|

首都圏

名古屋

大阪

兵庫

福岡

札幌

仙台

その他

|

|

|

★ 4.2

|

20代

30代

40代

50代

|

首都圏

名古屋

大阪

兵庫

福岡

札幌

仙台

その他

|

|

|

★ 4.0

|

20代

30代

40代

50代

|

首都圏

名古屋

大阪

兵庫

福岡

札幌

仙台

その他

|

| エージェント | 評価 | クチコミ | 公式サイト |

|---|---|---|---|

|

★ 5.0

|

|

・情報収集目的で使いましたが、多くのスカウトをもらえました。

・無課金でも年収アップ転職ができるときいて使いました。無料期間を有効活用することをお勧めします。 |

|

|

★ 4.8

|

|

・求人数、セミナーが充実していて、アドバイザーさんのサポートが手厚かったです。

・HPの使い勝手が良く、絞り込み検索機能が使いやすい! |

|

|

★ 4.6

|

|

・面接対策や履歴書添削などを手厚く行ってくれました。

・ハイキャリア向けの求人は少なめですが、未経験分野への転職も可能で、自分の可能性を広げられます。 |

|

|

★ 4.2

|

|

・比較的、業種分けがしっかりとされていて、特定の業種の求人だけを確認できて便利。

・テレビCMや転職サイトの王手企業ということと20代30代向けの求人が多いことから利用しました。 |

|

|

★ 4.0

|

|

・事業成長を支える重要な役割を担い、毎日ワクワクしながら仕事を楽しめています。

・自分だったら絶対選ばない会社でしたけど、本当にベストだと感じています。プロコミットに相談して、本当に良かったです。 |

失敗しないベンチャー企業の選び方|ダメベンチャーに共通する7つの特徴

以下では、転職を避けたほうがよい企業の特徴をご紹介します。

関連記事:ベンチャー企業の選び方|転職リスクを軽減する方法や成功のコツを解説

提示された年収が高すぎる

労働者を釣るために高い年収を求人に提示しているケースです。

この場合の提示額は基本給+残業代になっているため、一見金額が大きくても、労働時間で割ると大したことなくなります。むしろ損なこともあるのです。

さらに裁量労働制という仕組みがあります。この制度があると残業しても給料には反映されないので、終わりそうもないノルマを課される雰囲気があるなら要注意です。

スキルや経験が身につかない

ベンチャー企業は裁量の幅が広いため、経験を蓄積しやすい面もあります。しかし、任せてもらえる仕事が誰にでもできるような仕事で将来性がないようだと後々困ります。

面接時にどんな仕事を任せてもらえるのか確認し、事前にギャップを埋めておくようにしましょう。

社員がいきいきとしていない

面接に行ったときなど、社員の表情もあわせて確認しておきましょう。利益が上がっていないと働いている人たちの表情に陰りがあったり、疲れきった雰囲気をしたりしています。

社内の様子は経営がうまくいっているかどうかを反映しています。どうしても個人の感覚に依存してしまいますが、チェックしておいたほうがよいでしょう。

大量採用をしている

求職者を大量に採用し、過酷な業務について来れた人だけを使い続ける方式です。このような企業は年間を通して求人を出していることが多いので、どのぐらいの頻度で求人が出ているかもあわせてチェックしてみてください。

実力や目的に合っていない

ベンチャーは成長ステージごとに欲しい人材が異なります。

スタートアップ段階ではなんでもできる人が欲しいので、現段階で実力があり自分で仕事を作っていける人でないと厳しいでしょう。

例えば新卒や第二新卒など、経験が浅いけどベンチャー志向の人は、メガベンチャーなど待遇や教育制度が整っている企業で数年修行したほうが、長い目で見てプラスになるでしょう。

出口戦略がない

ちょっと聴き慣れないかもしれませんが、例えるとサービスがあっても、それを販売し、利益を得る先がない状態のことを指します。

ベンチャー企業にありがちなのは、世の中にない新しいプロダクト(製品やサービス)を生み出し、資金調達はうまく行っても、それをうまく販売できない、顧客がいないケースが非常に多いです。

販売先がないということは、市場が小さかったり、誰も求めていないということです。どんなにいいモノを作って世に出しても本末転倒なのは、一般的に考えたら誰でも分かることのはずです。しかし、一心不乱にサービスを追い求めいている技術肌であったり、夢みがちな社長さんはそれに気がつきません。

多少意識はあったとしても、それをうまく形にできない経営者の場合、「とにかく目先の売り上げをなんとかしないと……」と考えるようになり、自転車操業のようなことをやり始めてしまいます。

ベンチャーキャピタルやファンドからの巨額融資を受けている

これは人によって意見が別れるところかもしれませんが、ベンチャー企業系のニュースでよくある『●●億円の融資を受けた』などです。他企業がその事業に興味を持って、数年後のリターンを見込んでの投資ですから、一見将来有望な企業の気がします。

ベンチャーキャピタルからの資金調達を、分かりやすくドラゴンボールで例えると、まだ初期段階の悟空がいきなり『界王拳20倍』をやるような感じです。身の丈に合わない巨額の資金が欲しいときや、アドバイザーに参画して欲しいとき手段です。

つまり、ベンチャーキャピタルから出資を受けると企業に入り込んで経営コンサルティングなどを行うため、その企業にとっては思うように経営ができないリスクがあります。当然、投資しているので失敗しない選択肢を提示してくれますが、経営者にとってはかえって煩わしいと感じている可能性があります。

一長一短ですが、自由と挑戦を夢にみて入社する場合には、融資を受けている企業はいったん避けた方が良いでしょう。

転職前にベンチャー企業の情報を集める5つのテクニック

ベンチャー企業への転職で失敗が起こるのは、ほとんどが情報不足によるものです。「こんなはずじゃなかった」「思ったよりも仕事がきつかった」というような失敗を避けるための情報収集のテクニックをご紹介します。

関連記事:ベンチャー転職で後悔しない方法を徹底解説!失敗事例や注意点、成功する人の特徴とは?

1.会社見学へ行く

気になる企業があれば、必ず会社見学に行くようにしましょう。会社見学で注目すべきなのは、働いている人の様子、雰囲気です。

社員一人一人が明るく、やる気に満ちていて、社内の雰囲気が良い企業は今後成長する可能性が高く、また実際に働いていてストレスが少ないと言えます。

案内をしてくれる社員と積極的に会話をしたり、働いている社員の雰囲気をよく観察したりすることでその企業が自分に合うのか、ストレスなく働けるのかを判断できます。

2.企業の成長段階を確かめる

ベンチャー企業には主に以下4つの成長段階があるとされています。

| アーリーステージ | 創業間もないため、売り上げも少なく、会社内の制度も整っていない。 |

| ミドルステージ | 社内制度が整い、会社の雰囲気が定まり、事業が軌道に乗り始める時期。 |

| レイターステージ | 事業に成功して売り上げも順調に伸びている時期。この段階までくると倒産の可能性は低くなる。 |

| メガベンチャー | ベンチャーでありながら大手企業と同等の資金力、ブランド力がある。 |

ベンチャー企業へ転職するのなら、自分がどの段階の企業に転職したいのか考える必要があります。

レイターステージ、メガベンチャーの段階になると企業の規模も大きくなり、新入社員には責任のある仕事は任されなくなってくるので、「責任ある仕事がしたい」、「企業の成長に直接貢献したい」という人の転職には不向きになります。

また、アーリーステージ、ミドルステージの段階であれば、事業を軌道に乗せるために社員全員が頑張らなければならないため、仕事量は多く、やらなければならない仕事の種類も増えてきます。

3.企業研究を徹底する

成長段階を見極めるため、その企業が今後発展していく可能性があるのかどうかを見極めるために企業研究は徹底しましょう。

企業のHPや上場企業であれば会社四季報を読んでおくのはもちろんのこと、インターンや会社説明会に参加することで、企業の情報だけでなくそこで働いている人の雰囲気を知ることもできます。

また、企業が投資家向けに発行しているIR(Investor Relations)を読むのも効果的です。

4.社長や役員のSNSを見る

ベンチャー企業の社長や役員にはSNSで積極的に情報を配信している人も少なくありません。SNSを眺めるくらいであれば空き時間や移動中にもできるので、気になる企業の社長や役員のSNSを検索してみましょう。

その人がどのようなことを考えながら働いているのか、またその人の人柄も何となくつかむことができます。そうすることで、「入社してみたら社長と上手くいかなかった」というような失敗を避けることができます。

5.転職エージェントを活用する

転職エージェントには、ベンチャー企業はもちろんのこと、さまざまな求人情報が集まっています。またそれらの情報を、転職のプロが管理しているため、信頼できる情報が豊富にあります。

ベンチャー企業の転職に強いおすすめの転職エージェント

ベンチャー企業への転職は転職エージェントがおすすめだとお伝えしました。ここでは、特にベンチャー企業への転職に力を入れている転職エージェントを5つご紹介します。

リクルートエージェント

- 転職支援実績NO.1の転職エージェント(※)

- キャリアアドバイザーの提案力に定評がある

- 公開・非公開を合わせて約70万件以上の求人を保有

『リクルートエージェント』は、転職支援実績NO.1の転職エージェント(※)です。

※2022年6月時点、厚生労働省「人材サービス総合サイト」における有料職業紹介事業者のうち無期雇用および 4ヵ月以上の有期雇用の合計人数(リクルート集計)

リクルートエージェントの注目すべき特徴は「キャリアアドバイザーの提案力に定評がある」点でしょう。

あなたの気づいていない価値を見つけ出し、活かせる転職先を紹介してくれ、採用担当者にあなたのことを売り込んだり、入社後の条件を交渉したりすることを得意としています。

サポート力には定評があるため、「自分自身を売り込むのが苦手」「年収などの条件交渉を代行してもらいたい」といった人におすすめです。

| サービス名 | リクルートエージェント |

| 運営会社 | 株式会社リクルート |

| 公開求人数 | 382,338件 |

| 非公開求人数 | 334,322件 |

| 対応地域 |

東京、名古屋、大阪、福岡など全国/海外

|

| 公式サイト |

【リクルートエージェントの口コミ・評判】

模擬面接を通して「何をメインに伝えたらよいか」「企業側はどういう考えか」など、本番の面接で役に立ったことを学べました。

職務経歴書の添削を丁寧にしていただき、各企業に精通した担当者からのアドバイスが、とても参考になりました。

doda

- 圧倒的な求人数

- 顧客満足度No.1を獲得

- 直接応募も可能

dodaは、圧倒的な求人数と顧客満足度の高さが特徴の転職エージェントです。

保有求人は公開・非公開合わせて20万件超(※1)と多数で、キャリアカウンセリングを受けられる拠点は全国に12ヵ所あり、大手エージェントの中でも有数の規模を誇ります。

また、顧客満足度ランキングで1位(※2)を獲得した実績もあり、手厚いサポートと質の高い求人紹介に期待できるでしょう。

dodaでは、転職エージェントを介した応募のほか、気になる求人に自分で直接応募できる機能も備えられています。さらに、企業から直接スカウトが届くサービスもあり、自分に合った方法で転職活動を進められるのも魅力です。

(※1)2023年3月時点の求人数

(※2)2024年オリコン顧客満足度調査 「転職エージェント 20代」で1位

| サービス名 | doda |

| 運営会社 | パーソルキャリア株式会社 |

| 公開求人数 | 241,469件 |

| 非公開求人数 | 37,762件 |

| 対応地域 |

東京、名古屋、大阪、福岡など全国

|

| 公式サイト |

【dodaの口コミ・評判】

初めての転職におすすめ

初めての転職で使用しました。最初はdodaさんではないところを使っていたのですが求人が最初来たきり紹介がなく他も利用しようと思いdodaさんを登録。エージェントも登録し担当についてくれた方がとても熱心でした。コロナ禍で書類通過率はかなり悪かったですが絶えず求人紹介を頂けましたし、転職活動を進めるにつれ書類通過率も上がってきました。他サイトの口コミなどであるように専門性には欠けるかもしれませんが初めてで右も左も分からない方にはおすすめです。在職中で忙しい人もlineでやりとりできますし、職務経歴書や志望動機などもざっくりした文章でも添削と調整をしてくれてサポートはかなり手厚いです。引用元:doda/デューダの口コミ・評判

こちらの不安や要望に適した丁寧な対応に満足でした

印象的なテレビCMのキャッチコピーに背中を押されて、登録をしました。

担当の方は、とても穏やかで丁寧な対応をしてくださいました。

求人情報に関しても、こちらの要望に沿うように、繰り返し複数求人をご紹介くださいました。

また、私が職選びや面接や転職後のことで抱える不安や疑問にも一つ一つ答えて下さり、大変心強かったのが印象的でした。レスポンスに関しては、まれに時間がかかることもありましたが、全体的に満足しています。

おかげさまで無事に転職もでき、最後まで面倒を見てくださった担当者様には大変感謝しております。引用元:doda/デューダの口コミ・評判

マイナビエージェント

- 20~30代の転職に強み

- きめ細やかなサポートに定評あり

- 夜間・土曜日にも相談可能

マイナビエージェントは、はじめて転職する方におすすめの転職エージェントです。

キャリアアドバイザーの徹底したサポートに定評があり、ヒアリングに力を入れた面談を経て、希望条件に合う求人を紹介してもらえます。

応募書類の添削や模擬面接などにも対応してもらえるため、安心して転職活動に取り組めるでしょう。

保有求人数は7万件超(※1)あり、特に20~30代向けの求人を多く取り扱っています。

また、平日夜間は20:30まで、土曜日は9:30~17:30まで営業(※2)しているため、都合のいい時間に相談できることもメリットです。

(※1)2024年4月15日時点の求人数

(※2)店舗によって異なります。詳しい営業時間は各店舗に確認してください。

| サービス名 | マイナビエージェント |

| 運営会社 | 株式会社マイナビ |

| 公開求人数 | 71,822件(※1) |

| 非公開求人数 | 14,493件(※1) |

| 対応地域 |

東京、名古屋、大阪、福岡など全国/海外

|

| 公式サイト |

【マイナビエージェントの口コミ・評判】

大変お世話になり感謝しております。もし知り合いで転職を考えている方がいればぜひ紹介させて頂きたいです。大変お世話になりありがとうございました。初回の面談からしっかりと聞き取りいただき、合致する求人を紹介頂きました。こまめにフォローを頂き、質問に対すても素早く返答頂きました。また常に的確にハッキリと根拠に基づくアドバイスを頂き、とても頼りにさせて頂きました。ありがとうございました。

マイナビエージェントを利用させて頂いたことで、転職という自分の人生の転機に力になって頂き、非常に感謝しております。間違いなく自分ひとりでは何をしたら良いかもわからず、現職でただただ働き続けていて、動き出すことが出来ていなかったと思います。転職に際してどう動いたら良いかを丁寧に教えて下さり、より自分に合った求人をたくさん提供頂いたこと結果が、自身の満足のいく転職先の決定に繋がったと思っております。ひとりひとりにしっかり寄り添って提案頂けるとても良いサービスだと感じました。キャリアアドバイザーには初めてお会いしてから長い時間になりましたが、定期的に気にかけて下さり、私の希望条件もしっかり加味してフォローをして頂き、本当に感謝しております。

(後略)

doda X

- ハイクラス転職に特化

- 年収800万円以上の高収入求人あり

- ヘッドハンターからスカウトが届く

doda Xは、管理職やハイキャリアの方などに特化した転職サービスです。

全ての求人がマネージャークラスやCFO、事業戦略担当などのハイクラス求人で、現在管理職に就いている方のほか、転職をきっかけにキャリアアップしたい方にもおすすめできます。

年収800万円以上や年収1,000万円以上の非公開求人を多数保有しており、年収アップを目指す方も条件に合う求人を見つけられるでしょう。

登録すると、ヘッドハンターから直接スカウトが届くシステムで、忙しい方でも手間をかけることなく好条件の求人に出会える可能性があります。

気になる求人を見つけたらdoda Xを介して応募できるサービスもあり、自身の意向に合わせて転職活動を進められるのが特徴です。

| サービス名 | doda X |

| 運営会社 | パーソルキャリア株式会社 |

| 公開求人数 | 47,510件 |

| 非公開求人数 | 非公開 |

| 対応地域 |

東京、名古屋、大阪、福岡など全国

|

| 公式サイト |

type転職エージェント

- 首都圏を中心に展開

- 「納得感のある転職」の実現にこだわり

- ITエンジニアや企画職・営業職に強み

type転職エージェントは、東京、神奈川、千葉、埼玉を中心に転職サービスを提供しているエージェントです。

「納得感のある転職」のサポートにこだわりがあり、キャリアの相談や希望条件に合った求人の紹介、応募書類の添削、面接対策など、転職完了まで手厚くサポートを受けられます。

企業の採用担当者からのヒアリングにも力を入れており、求める人物像や経験を把握したうえで求人を紹介してもらえるため、マッチング精度の高い転職の実現に期待できます。

特にITエンジニアや企画職、営業職の転職に強みがあり、25年以上の歴史(※1)と34万人以上の転職支援実績(※1)をもとに、転職を成功に導いてくれるでしょう。

(※1)type転職エージェントの公式ホームページより

| サービス名 | type転職エージェント |

| 運営会社 | 株式会社キャリアデザインセンター |

| 公開求人数 | 9,998件 |

| 非公開求人数 | 17,698件 |

| 対応地域 |

東京、神奈川、千葉、埼玉を中心に全国/海外

|

| 公式サイト |

【type転職エージェントの口コミ・評判】

年収UP交渉もスムーズに進めていただき、大満足です!

(前略)

キャリアアドバイザーの方に相談すると、プログラミングの経験のほかにWEBサイトの開発経験があることは今後の転職にプラスになるという高い評価をいただき、どちらの経験も活かし、システムの企画にも携われるEコマースのシステムエンジニアで内定をいただきました。キャリアアドバイザーの方にスキルを正しく評価していただき、自信を持って転職活動に臨めたことが成功につながったと思います。年収交渉もスムーズで、企業からスキルを評価されているのだと思うとさらにやる気が出ますね!

新たなキャリアの提案で年収大幅UP!

これまで社内SEとしてキャリアを積んできましたが、年収UPを目的に転職活動を始めました。社内SEとはいえ、携わったシステムは全てスクラッチで開発し、開発の全行程から保守・運用まで経験してきたことを伝えると、開発の全工程の経験がある点を高く評価してくださり、キャリアアドバイザーの方からITコンサルタントとして新しいキャリアを築いてみてはどうだろうかとアドバイスをいただきました。書類作成や面接対策をしていただき、万全の状態で望んだ結果、希望する企業から内定をいただくことができました。年収も自分が予想していたよりも大幅にアップし、人材紹介サービスを利用して本当によかったと思っています。

ベンチャー企業への転職に失敗したときにすべきこと

どんなに入念に準備をしても、転職に失敗する可能性はあります。というのも、働きはじめてから、自分の気持ちや状況に変化が起きるのは普通のことです。

この項目では、ベンチャー企業に転職してけれども、上手くいかなかったときの対処法を解説します。

体を壊してしまう前に早めに次のことを考えよう

環境を変えるために会社にとって必要だと思う提案もしたし、自分を変えることもしてみた。しかしそれでも不満は消えず、その会社で今後も働いていくビジョンが持てないという場合は、次の会社へ転職する準備をしてもよいかもしれません。

あまりにも期間が短い場合は転職するのをためらってしまうかもしれませんが、無理をしたり我慢したりすると体を壊してしまい、転職活動ができなくなってしまいます。

何をするにも健康が第一なので、限界を感じる前に早めに行動を起こすようにしましょう。

なぜ転職に失敗したのか建設的に考えよう

実際に再び転職活動を始めることに決めたら、同じ失敗をしてしまわないように、なぜ今回転職に失敗したのかしっかりと整理することから始めましょう。

ちょっと頑張るのが厳しいかも…と感じたら無理をしないほうがいいのは、こういった整理を行なうためでもあります。

転職に失敗するというのはどちらかというマイナスのことで、向き合うにも体力が必要になるため、ある程度余裕のある段階で整理をしたほうが客観的に自分をみられるはずです。

自己分析や甘くて失敗した場合は、甘かった部分をさらに掘り下げて整理していきましょう。

環境を変えるために実際に自分でも行動をしたけれど、最終的に会社との相性の問題で転職する場合は、事前に働いている人との面談を取る機会を増やしてみるとよいかもしれません。

失敗した原因を特定して自分を責めるのではなく、どのようにすれば次の転職活動に活かせるのか、という視点をもって振り返ってみることが大切です。

ベンチャー企業へ転職する際によくある質問【Q&A】

ベンチャー企業への転職を考える方によくある質問を4つ紹介します。参考にしてください。

Q.ベンチャー企業とスタートアップ企業の違いは?

スタートアップ企業は、革新的なビジネスモデルによって社会に変革をもたらすことを目的とした、急成長を目指す新しい企業です。一方、ベンチャー企業は、設立から一定期間が経過した後に急成長を目指す、比較的新しい企業のことを指します。

ただ、一般的には、ベンチャー企業とスタートアップ企業を同じとみなすケースもあります。

Q.ベンチャー企業への転職は30代以降では無理?

30代でのベンチャー企業への転職は、十分に可能です。一般的には、30代であれば比較的ベンチャー企業への転職しやすく、多くの人が転職を成功させています。

ただし、30代でベンチャー企業へ転職する場合は、自身のキャリアプランや転職先での働き方、また転職先企業の実績やビジネスモデルについてよく考え、慎重な判断が必要です。

Q.ベンチャー企業への未経験転職は可能ですか?

ベンチャー企業への未経験転職は、十分に可能です。ただし、ベンチャー企業は発展途上であるケースが多いため、社員にとって負担が大きい場合や、失敗や後悔する例もあります。

そこで、転職エージェントを活用して、しっかりと企業情報や求人情報を確認することが重要です。

Q.ベンチャー企業への転職が人気なのはなぜですか?

ベンチャー企業には、年齢や経歴に関係なく、早い段階で責任ある仕事に就ける魅力があります。また、比較的自由な社風で堅苦しい雰囲気がなく、働きやすいというのも、ベンチャー企業に人気があつまるポイントと言えるでしょう。

ただその一方で、労働環境が激務になりやすい傾向もあるため、転職する際は十分に注意しましょう。

ベンチャー企業の転職に失敗する理由と対処法|まとめ

ここまで、ベンチャー企業への転職が失敗する原因と対策、避けたほうがよい企業の特徴をお話ししてきました。

理想と現実のギャップによって失敗しやすいベンチャー企業への転職だからこそ、いかに情報を集めるか、企業への理解を深めるかということが非常に重要になってきます。

おすすめの転職エージェント5社

| エージェント | 求人数 | ポイント | 公式サイト |

|---|---|---|---|

|

★ 5.0

|

公開求人数

11万件

非公開求人数

非公開

|

転職者の3人に1人が年収アップに成功!レジュメ登録してスカウトを待つだけで自分の市場価値がわかる。優秀なコンサルタントを指名することも可能。

|

|

|

★ 4.8

|

公開求人数

38.3万件

非公開求人数

33.5万件

|

まず必ず登録すべき、業界最大手エージェント。圧倒的求人数と内定数で、各業界や職種に精通したキャリアアドバイザーも多数在籍。

|

|

|

★ 4.6

|

公開求人数

7.1万件

非公開求人数

1.4万件

|

人材大手マイナビが運営する転職エージェント。特に20~30代からの支持が高く、有名大手企業から勢いのあるベンチャー企業まで、幅広い求人を保有。

|

|

|

★ 4.2

|

公開求人数

24.2万件

非公開求人数

3.8万件

|

新しい環境にチャレンジしたい方にも、今までのキャリアを活かしたい方にもおすすめの、圧倒的な顧客満足度を誇る最大級の転職エージェント。

|

|

|

★ 4.0

|

公開求人数

300件

非公開求人数

非公開

|

ベンチャー・スタットアップなどIPO前後や成長ステージの企業に強み。東京都内で探したい方や経営層やマネージャー職についたことがある方におすすめ。

|

| エージェント | 相性のいい年代 | 相性のいい地域 | 公式サイト |

|---|---|---|---|

|

★ 5.0

|

20代

30代

40代

50代

|

首都圏

名古屋

大阪

兵庫

福岡

札幌

仙台

その他

|

|

|

★ 4.8

|

20代

30代

40代

50代

|

首都圏

名古屋

大阪

兵庫

福岡

札幌

仙台

その他

|

|

|

★ 4.6

|

20代

30代

40代

50代

|

首都圏

名古屋

大阪

兵庫

福岡

札幌

仙台

その他

|

|

|

★ 4.2

|

20代

30代

40代

50代

|

首都圏

名古屋

大阪

兵庫

福岡

札幌

仙台

その他

|

|

|

★ 4.0

|

20代

30代

40代

50代

|

首都圏

名古屋

大阪

兵庫

福岡

札幌

仙台

その他

|

| エージェント | 評価 | クチコミ | 公式サイト |

|---|---|---|---|

|

★ 5.0

|

|

・情報収集目的で使いましたが、多くのスカウトをもらえました。

・無課金でも年収アップ転職ができるときいて使いました。無料期間を有効活用することをお勧めします。 |

|

|

★ 4.8

|

|

・求人数、セミナーが充実していて、アドバイザーさんのサポートが手厚かったです。

・HPの使い勝手が良く、絞り込み検索機能が使いやすい! |

|

|

★ 4.6

|

|

・面接対策や履歴書添削などを手厚く行ってくれました。

・ハイキャリア向けの求人は少なめですが、未経験分野への転職も可能で、自分の可能性を広げられます。 |

|

|

★ 4.2

|

|

・比較的、業種分けがしっかりとされていて、特定の業種の求人だけを確認できて便利。

・テレビCMや転職サイトの王手企業ということと20代30代向けの求人が多いことから利用しました。 |

|

|

★ 4.0

|

|

・事業成長を支える重要な役割を担い、毎日ワクワクしながら仕事を楽しめています。

・自分だったら絶対選ばない会社でしたけど、本当にベストだと感じています。プロコミットに相談して、本当に良かったです。 |

ASIRO inc

ASIRO inc